ホームページを運営しているものの、「問い合わせが来ない」「売上につながらない」と悩んでいませんか?反響が少ない原因は、ターゲットに合った情報不足や導線設計の問題、CTAやフォームの最適化不足など、さまざまです。

本記事では、反響を増やすための改善策を詳しく解説します。サイトのコンテンツ・デザイン・導線を見直し、SEOや広告運用を強化することで、問い合わせや成約につながるサイトへと改善していきましょう。

問い合わせ数を1.5倍にする方法を知っていますか?

広告費やSEO対策に限界を感じている方へ。

「これ以上アクセス数は増やせない」と思ったときこそ、CVR改善に目を向けるべきタイミングです。

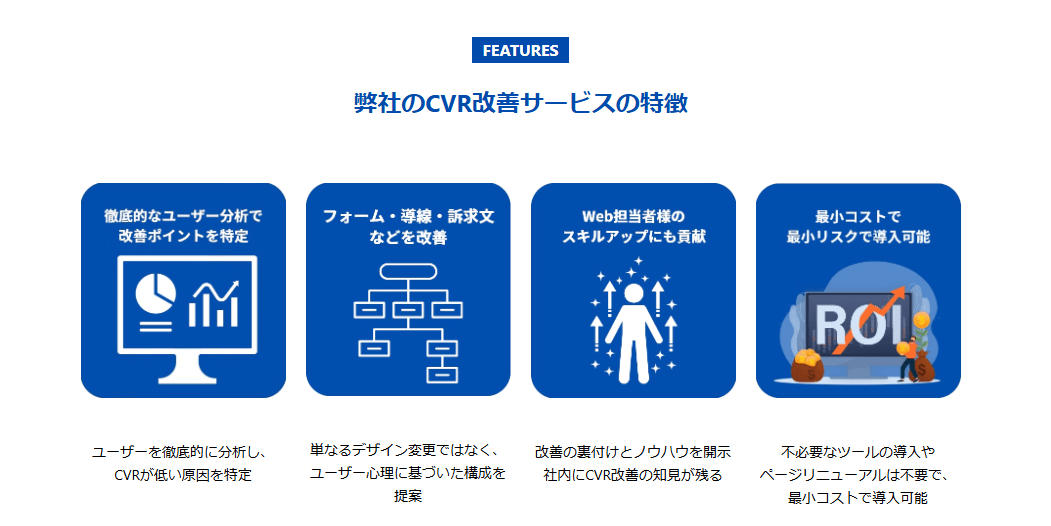

弊社が提供するCVR改善サービスなら、サイト全体を大きく作り直すことなく、今ある構成のまま成果を上げることが可能です。

まずは無料で、“本当に改善すべきポイント”を診断してみませんか?

Contents

- 1 なぜホームページの反響が少ないのか?基本を理解しよう

- 2 ホームページの反響を増やすための改善策7選

- 3 ホームページの反響改善に役立つツール紹介

- 4 まとめ

なぜホームページの反響が少ないのか?基本を理解しよう

ホームページを運営する目的は、情報発信やブランディングだけでなく、問い合わせや購入などの「反響」を得ることにあります。しかし、多くの企業や個人事業主が「ホームページを作ったのに問い合わせが増えない」「アクセスはあるのに売上につながらない」といった悩みを抱えています。本章では、そもそも「反響」とは何かを明確にし、反響が少ないことによる問題点、そして反響が少ないホームページに共通する課題を解説します。

ホームページの反響とは?

ホームページの「反響」とは、訪問者が何らかのアクションを起こすことを指します。具体的には、以下のような行動が該当します。

反響の種類

- 問い合わせ(BtoB企業に多い):商談やサービスに関する質問

- 資料請求(BtoB・BtoC共通):サービス概要や料金プランの詳細ダウンロード

- 購入・予約(BtoC企業やECサイト):オンラインストアでの商品購入や来店予約

- メルマガ登録(情報提供型サイト):新着情報やお得なキャンペーン情報の受信登録

- 会員登録(SaaS・Webサービス):無料トライアルや限定コンテンツの利用

特に、BtoBとBtoCでは反響の種類やプロセスが異なるため、ターゲットに応じた適切な施策が必要です。

BtoBサイトの反響

BtoBサイトでは、一般的に即決の購入は少なく、商談を経て取引に発展するケースが多いです。そのため、「問い合わせ」「資料請求」「ホワイトペーパーのダウンロード」などが主要な反響になります。信頼性を高める情報提供が重要です。

BtoCサイトの反響

BtoCサイトの場合、比較的短期間で購入や予約につながるケースが多いため、「ECでの購入」「来店予約」「無料体験申し込み」などが反響の中心になります。ユーザーが即決しやすいデザインや導線設計が求められます。

反響を増やすには、まず「どんな反響を得たいのか」を明確にし、それに適した施策を講じることが重要です。

ホームページの反響が少ないと起こる問題

ホームページの反響が少ないと、単に「問い合わせがない」という問題にとどまらず、ビジネス全体の成長に大きな影響を与えます。以下のような問題が発生する可能性があります。

① 期待した集客や売上につながらない

ホームページは企業のオンライン上の窓口であり、反響がなければ新規顧客を獲得する機会を逃してしまいます。たとえば、BtoB企業の場合、問い合わせがなければ商談の機会が生まれず、売上につながりません。BtoCのECサイトであれば、購買率が低いと広告費の回収が難しくなります。

② 費用対効果(ROI)が悪化する

ホームページの運営には、ドメイン費用・サーバー費用・広告費・SEO対策などのコストがかかります。しかし、反響が少なければ、これらのコストが無駄になり、費用対効果(ROI)が悪化してしまいます。特に、リスティング広告やSNS広告を運用している場合、反響が少ないと広告費だけがかかり、売上につながらない悪循環に陥る可能性があります。

③ 競合サイトにユーザーが流れてしまう

ホームページを訪れたユーザーが、自社サイトで満足できなければ、競合サイトへと流れてしまいます。特に、商品・サービスが比較されやすい業界(EC・SaaS・コンサルティングなど)では、ユーザーは複数のサイトを見比べながら判断します。競合サイトのほうが情報が分かりやすく、問い合わせしやすい場合、そちらに流れる可能性が高くなります。

反響が少ないホームページを放置すると、集客や売上だけでなく、ブランディングや企業の信頼性にも悪影響を及ぼします。次のセクションでは、反響が少ないホームページに共通する課題を詳しく見ていきます。

反響が少ないホームページの共通点

反響が少ないホームページには、いくつかの共通する課題があります。これらの問題を特定し、改善することで、問い合わせや購入などのアクションを増やすことができます。

① 訪問者のニーズに合った情報が掲載されていない

ユーザーが求める情報が分かりやすく掲載されていないと、訪問者はすぐに離脱してしまいます。たとえば、BtoBサイトでサービスの具体的な内容や料金が分かりにくいと、ユーザーは問い合わせせずに離脱するでしょう。ECサイトでも、商品の説明が不足していると購入につながりません。

改善策

- サービス内容や料金を明確に記載する

- FAQや導入事例を充実させ、ユーザーの疑問を解消する

- 「誰に」「どんな価値を提供するのか」を分かりやすく伝える

② デザインや導線が分かりづらく、離脱率が高い

サイトが使いにくかったり、目的の情報にたどり着きにくいと、ユーザーは途中で離脱してしまいます。特に、スマホ対応が不十分な場合、モバイルユーザーがストレスを感じてしまうことが多くなります。

改善策

- 直感的に使いやすいナビゲーションを設計する

- モバイルファーストのデザインを採用し、スマホでも見やすくする

- ヒートマップを活用し、ユーザーの動線を分析・改善する

③ CTA(コールトゥアクション)が適切に配置されていない

CTA(「問い合わせはこちら」「資料請求する」などのボタン)が目立たなかったり、適切な場所に配置されていないと、ユーザーがアクションを起こしにくくなります。また、「無料相談」「今すぐ登録」などの訴求力のある文言が使われていないと、クリック率が低下してしまいます。

改善策

- ファーストビューに目立つCTAを配置する

- CTAの色・サイズ・デザインを最適化し、視認性を高める

- 「今すぐ申し込む」「無料で相談する」などの行動を促す文言を活用する

④ SEO対策や広告施策が不十分で、流入が少ない

そもそもホームページの訪問者が少なければ、反響も生まれません。SEO対策や広告運用が適切に行われていないと、検索エンジンやSNSからの流入が減少し、問い合わせや購入のチャンスを逃してしまいます。

改善策

- 検索意図に合ったキーワードを活用し、SEOを強化する

- Google広告・SNS広告を活用し、ターゲット層にリーチする

- コンテンツマーケティングを実施し、長期的な集客を目指す

これらの課題を一つずつ解決することで、ホームページの反響を大幅に向上させることができます。次章では、具体的な改善施策を詳しく解説します。

ホームページの反響を増やすための改善策7選

ホームページの反響を増やすには、訪問者が求める情報を適切に提供し、迷わずアクションできるような設計が重要です。ここでは、具体的な改善策を8つ紹介し、問い合わせや購入につながるホームページを作るためのポイントを解説します。

① ターゲットに合ったコンテンツを充実させる

ホームページの反響を増やすためには、ターゲットが求める情報を的確に提供することが不可欠です。ユーザーの検索意図に沿ったコンテンツを用意し、訪問者が必要な情報をスムーズに取得できるようにしましょう。

ユーザーの検索意図を考慮した情報設計

訪問者がホームページにアクセスする目的はさまざまです。「サービスの詳細を知りたい」「料金を比較したい」「導入事例を見たい」など、検索意図に応じたコンテンツを整備することで、反響の増加につながります。

例えば、BtoBサイトの場合、「サービスの特徴」「導入事例」「料金プラン」といった情報をわかりやすく掲載することが重要です。一方、ECサイトでは「商品詳細」「口コミ・レビュー」「配送や支払い方法」などの情報が求められます。

FAQや導入事例など、具体的な解決策を掲載

ユーザーが疑問を抱えたままでは、問い合わせや購入に至りにくくなります。そのため、FAQ(よくある質問)を充実させ、訪問者の不安を解消することが大切です。また、導入事例や成功事例を掲載することで、実際の利用シーンをイメージしやすくなり、意思決定を後押しします。

例えば、以下のようなコンテンツが効果的です。

- FAQ例:「契約期間の縛りはありますか?」「サポート体制はどうなっていますか?」

- 導入事例例:「〇〇業界の企業が導入し、売上が〇〇%向上した事例」「ECサイトでのコンバージョン率が〇〇%向上した事例」

これらを充実させることで、訪問者の疑問を解消し、問い合わせや購入の確率を高めることができます。

競合サイトとの差別化ポイントを明確にする

同じ業界の競合サイトと似たようなコンテンツでは、訪問者が他社と比較する際に優位性を感じにくくなります。そのため、競合サイトを分析し、自社ならではの強みを明確に打ち出すことが重要です。

例えば、「サポート体制が充実している」「業界特化型のサービスを提供している」「初回無料相談が可能」などの強みを前面に押し出し、他社との違いを明確に伝えましょう。

② ファーストビューを改善し、興味を引く

ホームページを訪問したユーザーは、最初の3秒で「このサイトを見る価値があるか」を判断すると言われています。そのため、ファーストビュー(ページを開いた瞬間に見える部分)のデザインと内容を最適化し、訪問者の興味を引くことが重要です。

訪問者が最初に目にする情報の最適化

ファーストビューで適切な情報を提示できなければ、ユーザーはページをスクロールせずに離脱してしまいます。そのため、次の3つの要素を意識して設計することがポイントです。

- 何のサイトなのかを明確に伝える: サービスや商品の提供価値を、シンプルかつ具体的に伝える。

例:「Webマーケティングで売上を2倍にするコンサルティング」 - 訪問者が求める情報を提示する: 課題解決につながる内容を一目で理解できるようにする。

例:「〇〇業界特化のWeb制作!実績多数のプロがサポート」 - 信頼性を示す: 受賞歴、導入企業数、ユーザーの声などを掲載し、信頼性をアピール。

例:「累計導入企業100社突破!業界トップクラスの実績」

キャッチコピー・ビジュアル・CTAの適切な配置

ファーストビューでは、キャッチコピー・ビジュアル・CTA(コールトゥアクション)を効果的に配置し、直感的に魅力を伝えることが大切です。

- キャッチコピーの工夫: 伝えたいメッセージを簡潔に表現する。

例:「あなたのビジネスを成長させるWeb戦略」 - ビジュアル(画像・動画)の活用: 直感的にイメージが伝わるビジュアルを使用。

例:サービス利用シーンの画像、成果を示すインフォグラフィック。 - CTAボタンの最適化: 「無料相談」「今すぐ試す」「お問い合わせはこちら」など、ユーザーにとって魅力的な文言を採用。

例:「30秒で簡単申し込み!」 → すぐに行動したくなる文言。

3秒以内に価値が伝わるデザイン

訪問者の多くは、ページを開いた瞬間に興味が持てなければすぐに離脱してしまいます。そのため、3秒以内に伝わるデザイン設計が不可欠です。

- 重要な情報は左上or中央に配置: 人間の視線は左上から中央に流れるため、最も重要なメッセージをこの位置に置く。

- 不要な要素を削ぎ落とす: テキストが多すぎると、読むのが面倒で離脱されるため、簡潔な表現にする。

- 視認性の高いフォント・色を選ぶ: コントラストを意識し、文字が読みやすい配色を採用する。

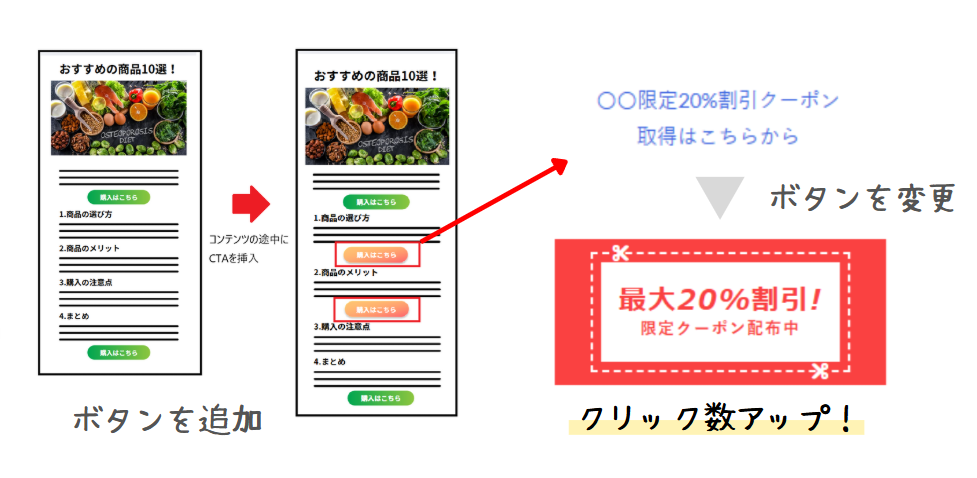

③ CTA(コールトゥアクション)を最適化する

CTA(コールトゥアクション)は、ユーザーに次のアクションを促すための重要な要素です。CTAが適切に設計されていないと、せっかくサイトを訪れたユーザーが何をすればいいのか分からずに離脱してしまいます。そのため、CTAの文言・デザイン・配置を最適化し、コンバージョン率(CVR)を向上させる施策を講じる必要があります。

「問い合わせはこちら」だけではなく、具体的なメリットを伝える

多くのホームページでは、「問い合わせはこちら」や「資料請求」といった一般的なCTAが使われています。しかし、このような曖昧な表現ではユーザーの行動を促しにくいため、より具体的なメリットを伝えることが重要です。

悪い例(ユーザーに響かないCTA)

- 「問い合わせはこちら」 → 何の問い合わせができるのか分かりにくい

- 「フォームを送信」 → 何のために送信するのかが不明確

- 「詳細を見る」 → 具体的なアクションが伝わらない

良い例(行動を促すCTA)

- 「無料で相談する(30分)」 → 「無料」「相談」「30分」という具体的なメリットを伝える

- 「今すぐお見積もりを依頼する」 → 緊急性を強調し、行動を促す

- 「簡単3分で申し込み完了!」 → かかる時間を伝え、手軽さをアピール

- 「実績〇〇件の専門家に相談」 → 専門性・信頼性を強調し、安心感を与える

CTAの文言を具体的にすることで、ユーザーが「自分にとってどんなメリットがあるのか」を直感的に理解できるようになります。

CTAの配置・色・デザインを最適化

CTAの配置やデザインが最適でないと、ユーザーが気づかずにスルーしてしまう可能性があります。そのため、CTAの視認性を高め、クリック率を上げる工夫が必要です。

CTAの配置を最適化

- ファーストビューに設置(ページを開いた瞬間に見える位置)

- 記事やコンテンツの途中に設置(ユーザーの関心が高まったタイミングで表示)

- ページの最後に設置(ユーザーが読み終えた後にアクションを促す)

- サイドバーや固定ナビゲーションに設置(スクロールしても常に見える)

CTAのデザインを工夫

- 目立つ色を使用する(サイトのメインカラーとは異なる色を採用)

- ボタンサイズを適切にする(小さすぎると見逃され、大きすぎると邪魔になる)

- ホバーエフェクトを追加(マウスを乗せたときに変化をつけ、クリックを促す)

CTAの色の心理的効果

- 赤・オレンジ: 行動を促す(例:「今すぐ申し込む」)

- 緑: 安心感を与える(例:「無料相談はこちら」)

- 青: 信頼感を高める(例:「資料をダウンロード」)

適切な色を選ぶことで、ユーザーの無意識の心理に働きかけ、コンバージョン率を高めることができます。

CTAの文言に緊急性や特典を加える

ユーザーは、CTAを見たときに「今すぐ行動しなくてもいいかも」と後回しにすることが多いです。そのため、CTAの文言に緊急性や特典を加えることで、即時行動を促すことができます。

緊急性を加える例

- 「本日23:59までの限定特典!」

- 「先着50名限定、無料コンサルティング」

- 「今申し込むと初月無料!」

特典を加える例

- 「無料で使えるEbookをプレゼント!」

- 「今なら初回お試し50%オフ」

- 「登録後すぐに使える割引クーポン配布中!」

このように、CTAに「今すぐ行動すべき理由」を明確に示すことで、ユーザーの行動を促しやすくなります。

④ フォーム(EFO)を改善し、離脱を防ぐ

フォーム(エントリーフォーム最適化:EFO)は、ユーザーが最後に通過する重要なステップです。しかし、多くのサイトではフォームが使いにくいために離脱が発生し、コンバージョン率(CVR)が低下してしまいます。EFOを実施することで、ユーザーのストレスを軽減し、フォーム完了率を向上させることが可能です。

入力項目を最小限にしてストレスを軽減

ユーザーがフォームを記入する際、入力項目が多いと離脱率が高まることが分かっています。特に、関係のない情報を求められると、ユーザーは「面倒だ」と感じ、フォーム送信を諦める可能性が高くなります。

改善前のフォーム(悪い例)

- 会社名(必須)

- 氏名(必須)

- 部署名(必須)

- 役職(必須)

- 電話番号(必須)

- メールアドレス(必須)

- 住所(必須)

- お問い合わせ内容(必須)

このように、必須項目が多すぎると、ユーザーは「こんなに情報を入力しないといけないの?」と感じ、途中で離脱するリスクが高まります。

改善後のフォーム(良い例)

- 氏名 (フルネーム)

- メールアドレス

- 会社名(任意)

- お問い合わせ内容

本当に必要な情報だけを残し、それ以外は任意項目にすることで、入力の手間を減らし、フォーム完了率を向上させることができます。

必須項目を明確にし、入力しやすくする

フォームを記入する際、ユーザーはどの項目が必須なのかが分からないと混乱し、途中で離脱することがあります。そのため、必須項目を明確にし、ユーザーがストレスなく入力できるようにすることが重要です。

悪い例(必須かどうか分かりにくい)

- 氏名

- メールアドレス

- 会社名

- お問い合わせ内容

このように、どの項目が必須なのかが分からないと、ユーザーが途中で入力を止めてしまう可能性があります。

良い例(必須項目を明確にする)

- 氏名 *(フルネーム)

- メールアドレス *

- 会社名(任意)

- お問い合わせ内容 *

「*」マークを付けることで、必須項目が一目で分かるようになり、ユーザーのストレスを軽減できます。

また、入力しやすさを向上させるために、以下の工夫を取り入れることも有効です。

- 入力欄の幅を適切に設定する(例:郵便番号は短く、住所欄は長く)

- スマートフォン向けに、適切なキーボードを表示(例:電話番号入力時に数字キーボードを表示)

- プレースホルダー(例:「例:info@example.com」)を活用し、入力例を示す

エラーメッセージの分かりやすさとリアルタイム入力補助の活用

ユーザーが入力ミスをした際に、エラーメッセージが分かりにくいと、混乱してフォームを放棄してしまう可能性があります。そのため、エラーメッセージを明確にし、リアルタイム入力補助を導入することで、ユーザーのスムーズな入力をサポートできます。

悪い例(エラーメッセージが分かりにくい)

・エラーが発生しました。正しい情報を入力してください。

→ 何が間違っているのか分からないため、ユーザーが修正しにくい。

良い例(分かりやすいエラーメッセージ)

・⚠ メールアドレスの形式が正しくありません。例:info@example.com

→ 具体的な間違いと正しい形式の例を示すことで、ユーザーが簡単に修正できる。

また、リアルタイム入力補助を導入すると、ユーザーが入力ミスをした時点で即座にフィードバックを提供し、エラーを事前に防ぐことができます。

リアルタイム入力補助の活用例

- 郵便番号を入力すると、自動で住所を補完

- パスワード入力時に「8文字以上、大文字・数字を含む」などの要件をリアルタイムでチェック

- メールアドレスの「@」が抜けている場合に警告を表示

これにより、ユーザーが最後に「送信」ボタンを押したときにエラーで戻されることなく、スムーズにフォームを完了できるようになります。

⑤ サイトの導線を見直し、直帰率を下げる

ホームページに訪れたユーザーがすぐに離脱してしまう原因のひとつが、サイトの導線が分かりにくいことです。導線設計が適切でないと、訪問者が目的のページにたどり着けずにストレスを感じ、すぐに離脱してしまいます。その結果、直帰率が上がり、反響が減少してしまうのです。

サイトの導線を最適化することで、ユーザーが迷うことなく目的のページへ移動できるようになり、直帰率を下げてコンバージョン率(CVR)を向上させることが可能です。ここでは、直帰率を下げるための具体的な施策を紹介します。

目的のページへスムーズに移動できるナビゲーション設計

サイトのナビゲーション(メニュー)は、ユーザーが目的の情報を探す際の最初の手がかりになります。ナビゲーションが分かりにくいと、訪問者は「何をクリックすれば良いのか分からない」と感じ、ページを離れてしまう可能性が高くなります。

良いナビゲーション設計のポイント

- 主要ページを分かりやすく整理する(「サービス」「料金」「導入事例」「お問い合わせ」など、ユーザーが求める情報を直感的に見つけられるメニュー構成にする)

- わかりやすいラベリング(メニュー名)を使用する(抽象的な表現ではなく、「〇〇とは?」「料金プラン」「無料相談」など具体的なラベルを使うことで、ユーザーが直感的に理解できるようにする)

- グローバルナビゲーションを固定表示(スティッキーヘッダー)(スクロールしてもナビゲーションが画面上部に固定される設計にすることで、いつでも次のアクションが選びやすくなる)

- パンくずリストを設置(訪問者が今どのページにいるのかを把握しやすくするため、階層構造が分かるパンくずリストを追加する)

このように、サイト内の情報がスムーズに見つかるナビゲーション設計を取り入れることで、ユーザーのストレスを軽減し、直帰率を下げることができます。

サイドバーやフッターの活用で、重要なページへの誘導を強化

ナビゲーションだけでなく、サイドバーやフッターを活用して、重要なページへの導線を強化することも有効です。特に、訪問者が次の行動を迷ったときに、「ここをクリックすればいい」と直感的に分かる導線を用意することで、離脱を防ぐことができます。

サイドバーの活用

- 人気記事・関連ページを表示(訪問者が読んでいるページに関連する記事やサービスページへのリンクを配置し、サイト内回遊を促す)

- 問い合わせや資料請求のCTAを設置(サイドバーに「無料相談」「問い合わせ」「資料請求」のCTAボタンを固定表示することで、ユーザーが行動しやすくなる)

フッターの活用

- 主要なメニューを再配置(フッターに「お問い合わせ」「会社概要」「プライバシーポリシー」「採用情報」などの重要ページのリンクをまとめる)

- SNSリンクや外部情報を掲載(フッターにはSNSリンクやブログ記事への導線を追加し、エンゲージメントを高める工夫を施す)

サイドバーやフッターの設計を工夫することで、訪問者の「次の行動」を促し、サイト滞在時間を延ばすことができるため、直帰率を下げるのに効果的です。

モバイルユーザー向けのUI/UX最適化

現在、多くのユーザーがスマートフォンからウェブサイトを閲覧しています。そのため、モバイルに最適化されていないサイトは直帰率が高くなる傾向にあります。特に、以下のような問題があるサイトは、スマホユーザーにとってストレスが大きく、すぐに離脱されてしまいます。

よくあるモバイルサイトの問題

- 文字が小さくて読みにくい

- ボタンやリンクがタップしにくい

- スクロールしないと重要な情報が見えない

- 画像やコンテンツの表示が崩れる

これらの問題を解消するために、モバイルUI/UXの最適化を行いましょう。

モバイル向け導線設計のポイント

- タップしやすいボタンサイズにする(スマホでは指で操作するため、CTAボタンやリンクのタップエリアを48px以上に設定する)

- 余白を適切に確保し、誤タップを防ぐ(ボタン同士の間隔を適切に設定し、ユーザーが誤って他のリンクを押さないようにする)

- スクロールせずに重要情報が見えるようにする(ファーストビューにキャッチコピーとCTAを配置し、ユーザーがすぐに行動できる状態にする)

- スクロールに応じてCTAを固定表示する(ページをスクロールすると、画面下部に「問い合わせ」や「無料相談」のCTAボタンが固定表示される設計にする)

- モバイル向けのナビゲーション(ハンバーガーメニュー)を導入(メニュー項目が多い場合は、ハンバーガーメニューを採用し、画面を広く使えるようにする)

モバイルのUI/UXを改善することで、スマホユーザーの離脱を減らし、ホームページの反響を増やすことにつながります。

⑥ SEO対策を強化し、流入数を増やす

ホームページの反響が少ない原因の一つに、そもそもサイトへの流入数が少ないことが挙げられます。どれだけ魅力的なコンテンツや優れた導線設計をしていても、検索エンジンで上位表示されず、ターゲットユーザーに見てもらえなければ反響にはつながりません。

そこで重要になるのがSEO(検索エンジン最適化)対策です。検索結果での表示順位を上げ、適切なユーザーを呼び込むことで、問い合わせ数や購入率を向上させることが可能になります。ここでは、反響を増やすために効果的なSEO対策のポイントを解説します。

適切なキーワードでコンテンツを最適化

SEO対策の基本は、ターゲットユーザーが検索するキーワードに基づいたコンテンツを作成することです。検索意図に沿った情報を提供することで、検索結果の上位に表示されやすくなり、流入数を増やすことができます。

効果的なキーワード選定のポイント

- ターゲットが実際に検索するキーワードを調査(Googleキーワードプランナー、Ubersuggest、Ahrefsなどのツールを使い、検索ボリュームが適切なキーワードを見つける)

- 例:「ホームページ 反響 増やす」「企業サイト 問い合わせ 増やす」「BtoBサイト SEO対策」など、ターゲットの悩みに直結するキーワードを選定する。

- ロングテールキーワードを活用(競争の激しいビッグキーワードだけでなく、具体的な検索意図に基づいたキーワードを狙うことで、コンバージョンにつながるユーザーを獲得しやすくなる)

コンテンツのタイトル・見出し・本文に自然にキーワードを含める

- タイトル(H1タグ)や小見出し(H2、H3タグ)にターゲットキーワードを適切に配置する。

- ただし、キーワードの詰め込みすぎは逆効果になるため、自然な文章の流れを意識することが重要。

このように、検索意図に合ったキーワードを適切に配置することで、Googleの検索エンジンに評価されやすくなり、ホームページの流入数を増やすことができます。

内部リンクを適切に配置し、サイトの回遊率を向上

内部リンク(サイト内のページ同士をつなぐリンク)は、ユーザーがサイト内をスムーズに移動できるようにするだけでなく、SEO対策としても効果的な施策のひとつです。

内部リンクの活用メリット

- ユーザーのサイト内回遊を促進(関連ページへのリンクを適切に配置することで、ユーザーが興味を持った情報をスムーズに見つけられるようになる)

- 直帰率の低減(1ページだけを見て離脱してしまうユーザーを減らし、サイト全体のエンゲージメントを向上させる)

- SEO評価の向上(Googleは、内部リンクが適切に設計されているサイトを「ユーザーにとって有益な情報が整理されているサイト」と評価し、検索順位を向上させる可能性がある)

効果的な内部リンクの設計ポイント

- 関連性の高いページ同士をつなぐ(例えば、「SEO対策」について解説したページから「コンテンツマーケティングの基本」ページへリンクを設置することで、ユーザーの興味に沿った情報を提供できる)

- サイト内の「重要なページ」へ内部リンクを集める(問い合わせページ、サービス紹介ページ、料金ページなど、コンバージョンにつながる重要なページには、積極的に内部リンクを集める)

- アンカーテキスト(リンクの文言)を最適化(「こちら」や「詳しくはこちら」ではなく、「SEO対策の詳細を見る」「問い合わせフォームの入力例をチェック」など、リンク先の内容が分かるテキストにする)

内部リンクを最適化することで、サイト内回遊率が向上し、ユーザーの滞在時間が長くなるため、最終的にコンバージョン率アップにつながるのです。

⑦ ユーザーの信頼を得るためのコンテンツを追加

ホームページの反響が少ない原因の一つに、ユーザーが企業やサービスに対して不安を感じていることが挙げられます。特にBtoB企業のコーポレートサイトや、オンライン上での契約・購入を伴うBtoCサイトでは、信頼性の確保がコンバージョン率(CVR)向上の重要な要素となります。

サイト訪問者に安心感を与え、問い合わせや購入などの行動を促すためには、信頼性を高めるコンテンツを充実させることが必要です。ここでは、ユーザーの信頼を獲得するために追加すべきコンテンツとそのポイントについて解説します。

企業情報・スタッフ紹介・実績紹介を充実させる

企業の概要や実績を明確に伝えることで、訪問者が安心して問い合わせや申し込みを行えるようになります。特に、サービス提供者の顔が見える情報を掲載することで、ユーザーの心理的ハードルを下げる効果があります。

企業情報ページで伝えるべきポイント

- 会社の基本情報(社名・所在地・代表者・設立年・事業内容)

- 経営理念やビジョンを明確にし、企業としての方向性を伝える

- 公式SNSやYouTubeチャンネルを紹介し、リアルな企業の雰囲気を見せる

- 代表やスタッフの顔写真・プロフィールを掲載し、親近感を与える

実績紹介で信頼性を高める

- 過去のプロジェクトや導入企業の事例を掲載する

- 具体的な成果や数値データを用いて、実績の裏付けを示す(例:「導入後3カ月で問い合わせ数が150%増加」「〇〇業界での導入実績100社以上」)

- 業界誌やメディア掲載情報をアピールし、第三者評価を活用する

企業の透明性を高め、実績をしっかり伝えることで、サイト訪問者に安心感を与えることができます。

お客様の声・レビュー・導入事例を掲載し、信頼感を向上

他のユーザーの体験談は、訪問者の不安を解消し、サービスの信頼性を高める強力な要素です。実際の利用者の声を掲載することで、サービスの価値や効果をリアルに伝えることができます。

効果的なお客様の声・レビューの掲載方法

- 具体的な成功体験を紹介(「〇〇の課題が解決した」「売上が〇〇%向上した」など、定量的な成果が伝わる内容にする)

- 写真や動画を活用(顔写真付きのレビューや、インタビュー動画を掲載することで、信憑性を高める)

- 業界や属性を明示(「中小企業の経営者」「個人事業主」「ECサイト運営者」など、ターゲット層が共感しやすい形で紹介する)

導入事例の活用

- 企業向けサービスの場合は、「どのような企業が導入しているのか」が問い合わせの決め手になることが多いため、導入事例を詳細に掲載することが重要です。

- 導入前の課題 → 導入後の成果を明確に伝える

- 導入企業のロゴや実際の利用者のコメントを掲載する

- 「導入までの流れ」「費用感」「サポート内容」など、問い合わせ前の不安を解消する情報を加える

導入事例を充実させることで、「この企業と取引しても大丈夫そうだ」という安心感を与えることができます。

セキュリティ対策やプライバシーポリシーを明示し、安心感を与える

特に、個人情報の入力が必要な問い合わせフォームや会員登録があるサイトでは、セキュリティ対策やプライバシーポリシーの明示が不可欠です。

プライバシーポリシーの掲載

- 「個人情報の取り扱いについて」ページを作成し、ユーザーに分かりやすく説明

- 「当社では、お客様の個人情報を適切に管理し、第三者に提供することはありません」といった、安心感を与える文言を記載

- 利用目的、データの保管期間、削除依頼の方法などを明示する

セキュリティ対策の強化

- SSL証明書(https)を導入し、サイトの安全性を確保

- 信頼性の高い決済方法(クレジットカード・PayPal など)を明記

- 「セキュリティ対策について」ページを設置し、具体的な取り組みを説明

- プライバシーマークやISO認証など、取得している場合はアイコンを表示

ユーザーは「このサイトで個人情報を入力しても大丈夫か?」と無意識に判断しているため、適切なセキュリティ対策の表示が、問い合わせや購入のハードルを下げることにつながります。

ホームページの反響改善に役立つツール紹介

ホームページの反響を増やすには、アクセス解析やフォーム最適化、SEO対策、広告運用といったデータを活用した継続的な改善が必要です。適切なツールを導入することで、ユーザー行動を可視化し、CVR(コンバージョン率)の向上につなげることができます。ここでは、反響改善に役立つツールをカテゴリ別に紹介します。

アクセス解析ツール

ホームページの訪問者がどのページを見て、どこで離脱しているのかを分析することで、課題を発見しやすくなります。アクセス解析ツールを活用し、訪問者の行動パターンを理解することが、反響改善の第一歩です。

Googleアナリティクス(GA4)

Googleアナリティクスは、無料で利用できる強力なアクセス解析ツールです。サイトの訪問数、直帰率、滞在時間、コンバージョン率などを詳細に把握でき、どのページが成果につながっているのか、どこでユーザーが離脱しているのかを分析できます。

主な機能

- ページごとの訪問数・滞在時間・直帰率の確認

- 流入チャネルの分析(検索・SNS・広告・ダイレクトなど)

- コンバージョン率(CVR)の測定と改善ポイントの発見

- 「ユーザーフロー」機能で訪問者の動線を可視化

活用ポイント

- 反響の少ないページを特定し、改善策を講じる

- 高CVRのページを参考に、他のページにも最適化を適用する

Clarity(Microsoftのヒートマップ&セッションリプレイツール)

ClarityはMicrosoftが提供する無料のヒートマップ&セッションリプレイツールです。Googleアナリティクスと連携することで、数値データだけではわからない、ユーザーの行動を直感的に把握できます。

主な機能

- クリックヒートマップ(どこがクリックされているかを可視化)

- スクロールヒートマップ(ユーザーがどこまで読んでいるか分析)

- セッションリプレイ(実際の訪問者の行動を録画・再生)

活用ポイント

- CTAの配置が適切か確認し、反響を増やす

- 不要なクリックや離脱ポイントを特定し、導線を改善

- フォーム入力時の離脱率を下げる施策を考案

EFO(エントリーフォーム最適化)ツール

問い合わせフォームや申し込みフォームの離脱率が高いと、せっかく興味を持ったユーザーを取り逃してしまいます。EFO(エントリーフォーム最適化)ツールを活用することで、フォームの使いやすさを向上させ、コンバージョン率を向上させることができます。

ミエルカEFO

ミエルカEFOは、フォームの最適化を支援するツールで、多くの企業で導入されています。入力フォームの離脱率を減らし、問い合わせ数を増やすのに有効です。

主な機能

- 入力補助機能(郵便番号→住所自動入力、リアルタイムエラーメッセージ)

- フォームの離脱率測定&分析

- スマホ最適化(タップしやすいボタンやUI調整)

活用ポイント

- 不要な入力項目を削減し、シンプルなフォームを作成

- リアルタイムエラーメッセージで入力ミスを防ぐ

- スマホユーザー向けに入力しやすいUIに改善

Formrun

Formrunは、フォーム作成から最適化、管理までを簡単に行えるツールです。問い合わせフォームや申し込みフォームの設計を改善し、反響を増やすのに役立ちます。

主な機能

- フォームのドラッグ&ドロップ作成

- 問い合わせ管理機能(CRM)

- Googleアナリティクス連携によるフォーム解析

活用ポイント

- フォームのデザインを簡単に変更し、CVR向上

- 問い合わせ内容を整理し、顧客対応の効率を向上

- スマホ対応を強化し、モバイルユーザーの利便性を高める

SEO・広告運用ツール

ホームページの反響を増やすには、ターゲットユーザーに適切にリーチすることが重要です。SEO対策や広告運用ツールを活用して、サイトの流入を増やし、より多くのコンバージョンを獲得しましょう。

Google Search Console

Google Search Consoleは、Google検索でのサイトの表示状況を分析し、SEO対策を行うためのツールです。サイトの検索パフォーマンスを向上させ、オーガニック検索からの流入を増やすのに欠かせません。

主な機能

- 検索クエリ分析(どのキーワードで流入しているか)

- インデックス登録の状況確認&エラー修正

- モバイルユーザビリティ診断

活用ポイント

- クリック率(CTR)が低いページのタイトルやメタディスクリプションを改善

- 検索順位の低いキーワードを強化し、流入を増やす

- サイトの構造エラーを修正し、検索エンジンに最適化

まとめ

ホームページの反響が少ない原因として、ターゲットに合った情報が不足している、導線やデザインが最適化されていない、CTAやフォームに問題があるなどが挙げられます。これらを改善するには、ターゲットユーザーに適したコンテンツの充実、ファーストビューやCTAの最適化、フォーム(EFO)の改善が効果的です。

また、SEO対策や広告運用で流入数を増やし、信頼性の向上施策を行うことも重要です。適切なツールを活用しながら、継続的にデータを分析し、改善を繰り返しましょう。

どこから手をつければいいか分からない…」という方へ

ネットで調べて、改善の考え方はなんとなく理解できた。

けれど、いざ実践しようとすると「このやり方で合っているのか?」「本当に効果が出るのか?」と、不安を感じていませんか?

CVR改善は、ターゲット分析・ページ設計・A/Bテストといった一連のプロセスを、正しい順序と手法で進めなければ効果が出ません。

むしろ、間違ったアプローチでコンバージョンを無理に高めようとすると、ユーザーの不信感を招き、かえってCVRが下がってしまうことすらあります。

そんなときは、一度CVR改善の専門家に相談するのが確実な近道です。

プロの視点で一緒に進めることで、成果につながるだけでなく、WEB担当者としてのスキルアップにもつながります。

正しいやり方を身につければ、今後は社内でも“改善のプロ”として信頼され、会議で社長や上司に「何とかしてくれ」と言われても、自信を持って改善提案ができるようになるはずです。

弊社のCVR改善サービスは、不要なツール導入は一切不要、最小コストで王道の改善アプローチを採用しているため、よりWEB担当者様のスキルとして蓄積しやすいのが特徴です。

もし少しでもCVR改善に興味がある方は、まずは無料相談から始めてみませんか?

無料相談は、以下のフォームに入力してください。