「Webサイトの訪問者数は増えているのに、なぜかコンバージョンに結びつかない」そんな悩みを抱えていませんか?CVR(コンバージョン率)が低い原因は、ターゲットのミスマッチ、サイトの導線やCTAの最適化不足、フォームの使いづらさなど、さまざまな要因が考えられます。本記事では、CVRが上がらない主な原因とよくある失敗事例を紹介し、成約率を改善するための具体的な施策を詳しく解説します。

問い合わせ数を1.5倍にする方法を知っていますか?

広告費やSEO対策に限界を感じている方へ。

「これ以上アクセス数は増やせない」と思ったときこそ、CVR改善に目を向けるべきタイミングです。

弊社が提供するCVR改善サービスなら、サイト全体を大きく作り直すことなく、今ある構成のまま成果を上げることが可能です。

まずは無料で、“本当に改善すべきポイント”を診断してみませんか?

Contents

- 1 CVRが上がらない主な原因とは?

- 2 CVRが上がらないサイトのよくある失敗事例

- 3 CVRを改善するための具体的な施策

- 4 まとめ

CVRが上がらない主な原因とは?

コンバージョン率(CVR)が上がらない理由はさまざまですが、その原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。特に「ターゲットのズレ」「サイト設計の問題」「CTAやフォームの最適化不足」などは、多くのWebサイトで共通して見られる課題です。本節では、CVRが上がらない主な原因について詳しく解説します。

1.訪問者のターゲットがズレている(流入の質が悪い)

CVRが上がらない最大の要因の一つが、訪問者のターゲットが適切に設定されていないことです。

サイトに流入するユーザーの質が低い場合、どれだけサイトのUIやUXを改善しても、コンバージョンにつながりにくくなります。特に、広告、SEO、SNSといった流入経路から集めたユーザーがターゲット顧客層と一致していない場合、CVRの低迷を招くことが多いです。

問題点1:広告のターゲティングが不適切

広告運用において、ターゲット設定が不十分であると、商品やサービスに興味のないユーザーが流入する可能性が高まります。特に以下の問題が頻発します。

・広告の配信範囲が広すぎて、興味のないユーザーを集めてしまう

・メッセージがターゲットのニーズに合っていないため、クリック後に離脱される

・商品やサービスを購入する可能性が低い層(例:購買フェーズに達していないユーザー)が多い

問題点2:SEOやSNS流入のミスマッチ

SEOやSNSを活用して流入を増やすことは重要ですが、適切なキーワード選定や投稿内容が不十分だと、意図と異なるユーザーが集まり、CVRが低下する原因となります。

・SEO:キーワード選定が広範囲すぎると、購買意欲のないユーザーも訪問してしまう

・SNS:バズを狙った投稿が多い場合、購買意欲の低いエンターテインメント目的のユーザーが集まりがち

問題点3:商品やサービスに関心の低いユーザーを集客している

流入経路の設計が適切でないと、商品やサービスに興味のないユーザーが訪問し、離脱につながります。

たとえば、広告やコンテンツが「実際に提供する商品やサービスの価値」と一致していない場合、興味を持たずにすぐ離脱する可能性が高まります。

2.サイトの導線が悪く、ユーザーが迷ってしまう

Webサイトの導線が悪いと、訪問者は目的の情報にたどり着けず、途中で離脱してしまう可能性が高まります。特に、ナビゲーションの構造が複雑だったり、必要な情報が適切な位置に配置されていなかったりすると、ユーザーはストレスを感じ、コンバージョンにつながりません。

導線設計が適切でないサイトでは、以下のような問題が発生しやすくなります。

問題点1:重要な情報がわかりにくい

サイトに訪れたユーザーは、限られた時間の中で「このサイトは自分にとって有益か?」を判断します。

しかし、重要な情報が適切な場所に配置されていないと、ユーザーは次のアクションを起こせずに離脱してしまいます。

問題点

・ファーストビューで何のサイトかわからない

商品・サービスの説明が不明瞭で、訪問者がすぐに離脱してしまう

・コンバージョンポイントが目立たない

例:「購入ボタン」「問い合わせフォーム」がページの下の方にしかない

・ユーザーが知りたい情報が深い階層に埋もれている

例:「料金」「機能一覧」「会社概要」などの情報がトップページからたどり着きにくい

問題点2:ナビゲーションが複雑で目的のページにたどり着けない

Webサイトのナビゲーションが適切に設計されていないと、訪問者は目的の情報を見つけられず、離脱率が高まります。

特に以下のようなケースでは、CVRの低下につながります。

問題点

・メニューが多すぎて、どこをクリックすればよいかわからない

例:「グローバルナビに10個以上のメニューが並んでいる」

・ページ構造が深すぎて、目的のページにたどり着けない

例:「ユーザーが知りたい情報まで3クリック以上必要」

・リンクの文言が抽象的で、どこに何があるのか直感的に理解できない

例:「『サービス内容』というメニューがあり、詳細ページに行かないと何を提供しているかわからない」

・パンくずリストがない or 機能していない

例:「今どのページを見ているのかわからず、戻りたいページに戻れない」

3.CTA(コールトゥアクション)が最適化されていない

CTA(コールトゥアクション)は、訪問者をコンバージョンへと導く最も重要な要素の一つです。しかし、CTAのデザインや設置場所、文言が適切でない場合、ユーザーのクリック率が低下し、結果としてCVRが伸び悩む原因となります。

CTAが最適化されていないサイトでは、以下のような問題が発生することが多いです。

問題点1:CTAボタンが目立たない・設置位置が悪い

ユーザーがCTAボタンに気づかなければ、そもそもクリックされることがありません。

デザインの問題だけでなく、ボタンの配置や導線が適切でないと、CVRが低下する原因となります。

問題点

・CTAボタンの色が目立たず、背景と同化している

例:「ページ全体が青基調なのに、CTAボタンも青で目立たない」

・CTAがファーストビューに配置されておらず、ユーザーが気づきにくい

例:「ページの最下部にしかCTAがなく、スクロールしないと見えない」

・CTAが複数あり、どれをクリックすべきかわかりにくい

例:「『無料登録』『資料請求』『お問い合わせ』などがバラバラに配置されている」

・モバイル表示でCTAが適切に配置されていない

例:「スマホで見るとボタンが小さく、押しづらい」

問題点2:CTAの文言が魅力的でない

CTAボタンのテキストは、ユーザーがクリックするかどうかを左右する重要な要素です。

CTAの文言が曖昧だったり、ユーザーの関心を引かない場合、クリック率は大幅に低下します。

問題点

・CTAのテキストが曖昧すぎる

例:「送信」「クリック」など、何のアクションなのか伝わらない

・メリットが伝わらない

例:「お問い合わせはこちら」→ 何を得られるのかが不明

・行動を促す言葉が不足している

例:「資料請求」よりも「3分で完了!無料で資料をダウンロード」の方がクリックされやすい

4.フォームが使いづらく、離脱されている(EFO未対応)

フォームはCVR向上に直結する重要な要素ですが、使いづらいフォームはユーザーのストレスを増大させ、途中で離脱される原因になります。特に、入力項目の多さやエラーメッセージのわかりにくさは、コンバージョンを大きく阻害する要因となります。

フォーム最適化(EFO:Entry Form Optimization)を行わないと、せっかくCVに近いユーザーを集めても、途中での離脱率が高くなり、機会損失を招いてしまいます。以下のような問題が発生していると、フォームの入力完了率が低下し、CVRが上がりにくくなります。

問題点1:入力項目が多すぎる

ユーザーは、できるだけ短時間で簡単にフォームを入力したいと考えています。しかし、フォームの入力項目が多すぎると、面倒に感じて途中で離脱してしまいます。

問題点

・必須入力項目が多く、ユーザーの負担が大きい

例:「氏名・住所・電話番号・生年月日・会社名・役職・年収」など、不要な情報を求める

・一度に入力しなければならない情報量が多すぎる

例:「10個以上の項目があると、途中で入力を諦めるユーザーが増える」

・カート落ち(ECサイト)

例:「会員登録をしないと購入できない」「配送先住所やクレジットカード情報の入力が複雑」

問題点2:エラーメッセージがわかりにくい

フォームの入力時にエラーが発生した際、エラーメッセージがわかりにくいと、ユーザーは入力をやめてしまうことがあります。

特に、エラーメッセージが抽象的だったり、どこを修正すればいいのかわからない場合、ユーザーのストレスが増し、離脱率が上昇します。

問題点

・エラーの理由が明記されていない

例:「入力エラーです」→ どの項目が間違っているのかわからない

・エラーの場所がわかりにくい

例:「ページの最上部にエラーメッセージが表示されるが、該当項目がスクロールしないと見えない」

・入力フォーマットの指示が事前にない

例:「電話番号をハイフンなしで入力する必要があるが、事前に説明がなく、エラーになってしまう」

5.信頼性が不足し、ユーザーが不安を感じている

Webサイトで商品やサービスを提供する際、ユーザーの信頼を得られなければ、コンバージョンにはつながりません。特に、初めて訪れるユーザーは、「この企業やサービスは本当に信頼できるのか?」という不安を抱えています。

そのため、口コミ・レビューの掲載や、料金・サービス内容の明確な説明がない場合、ユーザーが安心して行動を起こせず、離脱につながる可能性が高くなります。

以下のような要因が信頼性の低下を招き、CVRの低迷につながることが多いです。

問題点1:口コミ・レビューがない

ユーザーは、第三者の評価を参考にして、購入や申し込みの判断を行います。口コミやレビューがないサイトでは、「本当にこの商品・サービスは信頼できるのか?」という不安を抱き、結果として離脱率が高まる傾向があります。

問題点

・ユーザーの声が一切掲載されていない

例:「購入者のレビューや導入事例がなく、実際の評価がわからない」

・企業側の一方的な情報しかない

例:「『当社の製品は業界No.1』と書かれているが、証拠となるデータや第三者の意見がない」

・公式サイトだけで、外部のレビューサイトやSNSでの評価がない

例:「Amazonや楽天などのレビューサイトに情報がなく、信頼できるデータが見当たらない」

問題点2:料金やサービス内容が不透明

特にBtoBサービスやSaaS系のサイトで多い問題として、料金が明確に記載されていないケースが挙げられます。

料金が不透明だと、ユーザーは「問い合わせをしないと料金がわからない」というストレスを感じ、離脱する可能性が高くなります。

問題点

・料金がサイト内に掲載されていない

例:「料金表がなく、『お問い合わせください』のみ記載」

・料金の計算方法が不明瞭

例:「基本料金は掲載されているが、追加オプションや利用条件が不明」

・サービスの詳細が不明確

例:「機能一覧が記載されていない or 他社との違いが明確に説明されていない」

6.スマホ対応が不十分で、離脱が多い

現在、多くのユーザーがスマートフォンからWebサイトにアクセスしています。スマホ対応が不十分なサイトでは、閲覧や操作がしにくく、ユーザーがストレスを感じて離脱する原因となります。特に、表示崩れ・ボタンの押しづらさ・ページの読み込み速度の遅さは、CVRの低下に直結します。

スマホユーザーの利便性を考慮しないサイトでは、以下のような問題が発生しやすくなります。

問題点1:スマホでの表示崩れ・ボタンが小さく押しにくい

PC向けに最適化されたデザインをそのままスマホで表示すると、レイアウトが崩れたり、ボタンが押しにくくなったりすることがあります。スマホでは、タップ操作が基本となるため、ボタンのサイズや配置に気を配る必要があります。

問題点

・レスポンシブデザイン未対応で、文字や画像が小さすぎる

例:「PC表示のままで、スマホでは拡大しないと読めない」

・CTAボタンやフォームのボタンが小さく、タップしづらい

例:「ボタンの幅が小さく、指で押しづらい」「隣のボタンと近すぎて誤タップが多い」

・テキストリンクが小さく、クリックしづらい

例:「メニューやリンクが小さすぎて、指で押しにくい」

・ポップアップが画面いっぱいに表示され、閉じるボタンが押しにくい

例:「ポップアップの『×』ボタンが小さすぎて、誤って別のリンクを押してしまう」

問題点2:ページの読み込みが遅い

スマホユーザーは、PCユーザーよりもページの読み込み速度に対してシビアです。特に、4G・5G回線でアクセスする場合、データ量が大きいと読み込みに時間がかかり、離脱の原因になります。

問題点

・画像サイズが大きすぎる

例:「高解像度の画像をそのままアップロードし、ロード時間が長い」

・不要なスクリプトが多く、ページの表示が遅い

例:「不要なJavaScriptや外部リソースの読み込みが多い」

・キャッシュが適切に設定されておらず、再訪問時も遅い

例:「毎回すべてのリソースを読み込み直してしまう」

・ファーストビューの読み込みに時間がかかる

例:「ページを開いた瞬間に大きな動画を読み込んでしまい、表示が遅くなる」

CVRが上がらないサイトのよくある失敗事例

Webサイトの流入数が多いにもかかわらず、コンバージョンに結びつかないケースは珍しくありません。特にECサイトでは、広告やSEO施策によって訪問者数は増えているのに、購入に至らないという課題が頻発します。これは、ターゲットのミスマッチや商品情報の不足、購入までの導線の最適化不足などが原因となることが多いです。

ここでは、流入数が多いがCVRが低いECサイトのよくある失敗事例について詳しく解説します。

事例①:流入数は多いがCVRが低いECサイト

ECサイトの集客に成功しているにもかかわらず、購入に至らない場合、ユーザーの購買意欲を高める工夫が不足している可能性が高いです。

広告やSEOの施策によって訪問者を増やすことは大切ですが、その後の購入プロセスをスムーズにするための施策を行わなければ、CVRは向上しません。

問題点1:広告経由の流入が多いが、購入に至らない

ECサイトでは、広告を活用して集客を強化するのは一般的ですが、クリック数が多い=購入につながるとは限りません。ターゲット設定が曖昧だったり、広告の訴求と遷移先ページの情報が一致していなかったりすると、ユーザーが興味を持てずに離脱してしまいます。特に、広告のクリック率が高くても、サイト滞在時間が短い、カート追加率が低いといった場合は、ターゲティングの見直しやランディングページの改善が必要になります。また、広告のクリエイティブが過剰に強調されていると、期待値とのギャップが生まれ、購入意欲を削ぐ原因となることもあります。

改善策

広告のターゲティングを細かく設定し、購買意欲の高いユーザーに絞ることが重要です。ランディングページの内容は、広告で訴求した内容と一貫性を持たせ、ユーザーが求める情報を明確に伝えるようにしましょう。特に、購入までの流れをスムーズにし、カート追加や会員登録への誘導を最適化することが、CVR向上につながります。

問題点2:商品情報が不足していて購買意欲が高まらない

ECサイトでは、商品を直接手に取ることができないため、購入の決め手となる情報が十分に掲載されていないと、ユーザーは不安を感じて離脱します。特に、商品の特徴や仕様が明確でない、購入者のレビューが少ない、実際の使用イメージが伝わらないといった問題があると、競合サイトへ流れてしまう可能性が高まります。また、価格帯が高めの商品ほど、ユーザーは慎重に検討するため、信頼性を高める情報の提供が必要になります。

改善策

商品ページには、サイズ・素材・使用方法などの詳細情報を記載し、ユーザーが比較検討しやすいように工夫しましょう。また、実際の使用感が伝わる画像や動画を掲載することで、購入後のイメージを具体化できます。さらに、購入者のレビューを積極的に掲載し、ユーザーの不安を解消することもCVR向上につながります。

事例②:問い合わせ数が増えないBtoBサイト

BtoBサイトでは、見込み顧客にサービスの価値を十分に伝え、問い合わせや資料請求につなげることが重要です。しかし、サービスの説明が不明瞭だったり、問い合わせフォームの入力負担が大きすぎたりすると、ユーザーが行動を起こす前に離脱してしまいます。特に、BtoBの意思決定プロセスは慎重に進められるため、ユーザーが必要な情報を適切に得られない場合、競合サイトへ流れてしまう可能性が高くなります。

問題点1:サービス説明がわかりにくい

BtoBサイトでは、自社のサービスが何を提供し、どのような課題を解決できるのかを明確に伝えることが不可欠です。しかし、専門用語が多すぎる、メリットが曖昧、競合との差別化ができていないといった問題があると、ユーザーはサービスの価値を理解できず、問い合わせには至りません。また、製品やサービスの特徴が伝わりにくいと、決裁者へ提案するための材料が不足し、検討段階で選択肢から外されてしまうケースもあります。

改善策

サービスの説明は、ターゲットが直感的に理解できるよう、シンプルで具体的な言葉を使いましょう。難しい専門用語を多用せず、解決できる課題や導入後のメリットを明確に伝えることが重要です。また、事例紹介や導入企業の声を掲載することで、実際の成功イメージを持たせ、問い合わせにつなげやすくなります。

問題点2:フォームの入力項目が多すぎる

BtoBサイトでは、問い合わせや資料請求のフォームを設置することが一般的ですが、入力項目が多すぎると、ユーザーは途中で離脱してしまいます。特に、会社名・役職・電話番号・業種・従業員数など、多くの情報を求めすぎると、入力の手間が増え、結果としてフォーム送信率が低下します。また、フォームのデザインがわかりにくい、入力エラーが発生しやすいといった点も、離脱の原因になります。

改善策

問い合わせフォームの入力項目は、本当に必要な情報だけに絞り、最小限のステップで送信できるように設計しましょう。たとえば、最初は「名前・メールアドレス・簡単な問い合わせ内容」のみを入力させ、詳細情報は後でやりとりする形にすると、送信率が向上します。また、オートコンプリート機能を活用し、入力負担を軽減することも有効です。フォームのEFO(エントリーフォーム最適化)を行うことで、問い合わせ数を大幅に増やすことができます。

事例③:広告費をかけているのに成果が出ないSaaSサイト

SaaSサイトでは、広告費を投じて流入を増やしても、期待するほどコンバージョンにつながらないケースが多く見られます。SaaSの特性上、BtoB・BtoCのいずれの場合でも、ユーザーは「長期的な利用」や「自社・個人に合うかどうか」を慎重に検討する傾向があるため、単に広告を出してもすぐには導入されにくいのが特徴です。特に、初回訪問時にコンバージョンしない、サービスのメリットが十分に伝わっていないといった問題がある場合、広告費をかけても成果につながらない可能性が高くなります。

問題点1:初回訪問でのコンバージョンが少ない

SaaSサービスは、一度導入すると長期間利用されることが多いため、ユーザーは慎重に比較検討を行い、初回訪問で即決するケースは少ないです。そのため、流入を増やしても、初回訪問時にコンバージョンしなければ、離脱後に他のサービスを選ばれてしまう可能性が高まります。特に、トライアル申し込みや無料相談の導線が適切でないと、せっかく興味を持ったユーザーが次のステップに進めず、CVRが低迷してしまいます。

改善策

初回訪問時にコンバージョンにつなげるためには、すぐに試せるオプション(無料トライアル、デモ動画、資料ダウンロードなど)を強調することが重要です。特に、トライアルの申し込みを簡単にできるようにし、最初のハードルを下げることで、ユーザーのアクションを促しやすくなります。また、メールマーケティングやリマーケティング広告を活用して、再訪問を促す仕組みも有効です。

問題点2:ユーザーにとってのメリットが伝わっていない

SaaSサービスは、機能や料金が似たような競合が多いため、自社のサービスが他と何が違うのかを明確に伝えられていないと、ユーザーは選択に迷い、導入を見送る可能性があります。特に、サービスの特徴ばかり強調し、「ユーザーにとっての具体的なメリット」が伝わっていない場合、興味を持ってもらえません。

改善策

機能の紹介だけでなく、「このSaaSを使うことでどのような課題が解決できるのか?」を明確に示すことが重要です。成功事例やユーザーの声を掲載し、「実際にどのように役立つのか」をストーリー形式で伝えると、ユーザーが導入後のイメージを持ちやすくなります。また、競合との違いを分かりやすく比較し、「なぜこのサービスを選ぶべきなのか?」を明確にすることが、コンバージョン率の向上につながります。

CVRを改善するための具体的な施策

CVR(コンバージョン率)を改善するためには、現状の課題を正確に把握し、適切な施策を実施することが重要です。何が原因でユーザーがコンバージョンに至らないのかをデータを基に分析し、問題を特定することが、効果的な改善につながります。

特に、ヒートマップやGoogleアナリティクス(GA)を活用することで、どこでユーザーが離脱しているのかを視覚的に把握し、適切な対策を講じることが可能になります。ここでは、データ分析による問題点の特定方法について解説します。

1.ヒートマップ・Googleアナリティクスで問題点を特定

CVRが低い原因を正しく把握するためには、ユーザーがサイト上でどのように行動しているのかをデータで分析することが不可欠です。

特に、Googleアナリティクス(GA)とヒートマップを併用することで、ユーザーの動線や離脱ポイントを視覚的に分析し、具体的な改善策を導き出すことが可能になります。

Googleアナリティクスを活用した問題点の特定

Googleアナリティクスは、Webサイトの訪問者がどのように行動しているかを数値データで把握するためのツールです。CVRが低迷している場合、まずはユーザーがどのページで離脱しているのかを特定することが重要になります。特に、「直帰率」「離脱率」「コンバージョンファネル」の3つの指標を確認することで、改善すべきポイントが見えてきます。直帰率が高いページは、コンテンツが期待に合っていない、もしくはナビゲーションが悪く次のアクションに進みづらい可能性があります。離脱率が高いページは、ユーザーが必要な情報を得られずにサイトを離れてしまっていることを示唆します。また、コンバージョンファネルを分析することで、どのステップで多くのユーザーが離脱しているのかを把握できます。例えば、商品購入のプロセスでカートページの離脱率が高い場合、決済方法の選択肢が少ない、送料が高いなどの要因が考えられます。このように、Googleアナリティクスを活用することで、ユーザーの行動データを基に具体的な課題を明らかにし、改善につなげることができます。

ヒートマップを活用した問題点の特定

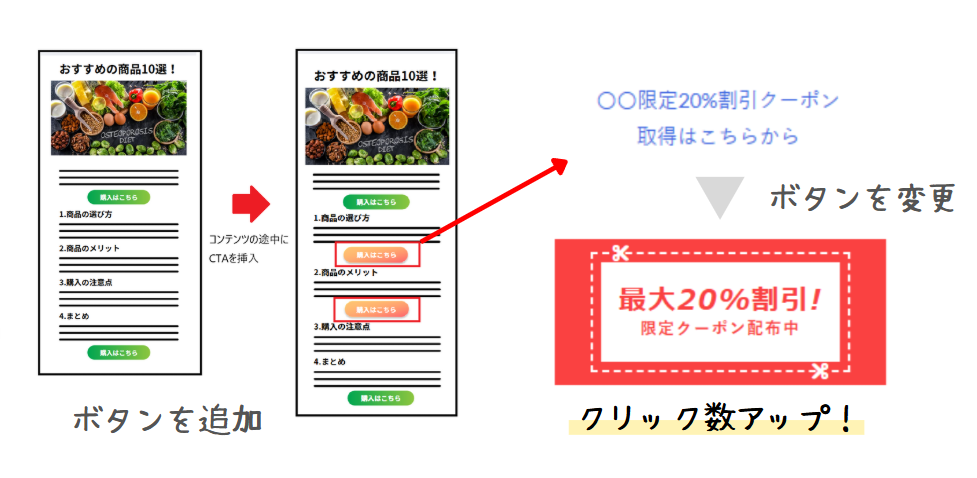

ヒートマップは、ユーザーの行動を視覚的に分析できるツールで、特にWebページ上の「どこが注目されているか」「どこで離脱が発生しているか」を詳細に把握するのに役立ちます。クリックヒートマップでは、ユーザーがどのボタンやリンクをクリックしているのかを確認でき、期待するCTA(コールトゥアクション)ボタンが十分にクリックされているかどうかを判断できます。クリック率が低い場合は、CTAの色やサイズ、文言、配置を見直す必要があります。スクロールヒートマップでは、ユーザーがページのどこまでスクロールしているのかを可視化できるため、重要な情報が見られていない場合は、その配置を改善する必要があります。また、アテンションヒートマップでは、どのエリアに視線が集中しているかがわかるため、強調したい情報が十分に目立っているかをチェックできます。例えば、ページの上部で長時間滞在しているにもかかわらず、下部にあるCTAボタンまでスクロールされていない場合は、CTAの配置や導線を調整する必要があります。このように、ヒートマップを活用することで、数値だけではわからないユーザーの行動を視覚的に分析し、より直感的な改善策を立案することが可能になります。

2.A/Bテストを活用し、最適なページを作成

CVRを向上させるためには、どのデザインやコンテンツが最も効果的なのかをデータに基づいて検証することが不可欠です。A/Bテスト(スプリットテスト)を活用することで、異なるバージョンのページやCTA(コールトゥアクション)を比較し、どの要素がコンバージョンに最も寄与するのかを明確にすることができます。

A/Bテストでは、一部のユーザーにAパターン、別のユーザーにBパターンを表示し、クリック率・滞在時間・CVRの変化を分析します。この方法を継続的に行うことで、サイトの改善点を具体的に把握し、より高い成果を生む最適なページを作成することができます。

CTA・ランディングページのパターンを比較

A/Bテストで検証すべき重要な要素の一つがCTA(コールトゥアクション)です。CTAのデザインや配置、文言の違いによって、ユーザーの行動が大きく変わることがあります。例えば、CTAボタンの色を「青」と「赤」に変更した場合、どちらがより多くクリックされるのかをテストできます。文言も「無料で試す」と「今すぐ登録する」では、ユーザーの心理的な反応が異なるため、それぞれのCVRを比較することが重要です。

CTAのA/Bテスト例

・ボタンの色:「青 vs 赤」

・ボタンのサイズ:「標準サイズ vs 大きめ」

・文言:「無料で試す vs 今すぐ登録」

・配置:「ファーストビュー内 vs ページ下部のみ」

・デザイン:「フラットデザイン vs 立体デザイン」

また、ランディングページ(LP)全体のデザインや構成もA/Bテストの対象として検証するべきポイントです。ページ内のコンテンツの並びや、画像の種類、キャッチコピーの表現を変更することで、ユーザーの行動にどのような影響があるのかを比較できます。例えば、「シンプルな1カラムデザイン」と「情報量の多い2カラムデザイン」のどちらが成果を出しやすいのかをテストすることで、最適なページ構成を導き出すことができます。

CTAのA/Bテスト例

・ヘッドラインの変更:「短く簡潔 vs 詳細な説明付き」

・ページ構成:「シンプルデザイン vs 詳細情報付きデザイン」

・画像の有無:「製品画像あり vs なし」

・動画の有無:「紹介動画あり vs なし」

・ファーストビューの訴求:「割引キャンペーン vs 競合比較」

3.UX(ユーザーエクスペリエンス)を改善

UX(ユーザーエクスペリエンス)は、サイト訪問者がスムーズに目的を達成できるかどうかに直結する重要な要素です。ユーザーがストレスなく情報を取得し、簡単に操作できるサイト設計ができていなければ、コンバージョン率(CVR)の向上は難しくなります。 特に、直感的に操作できない、情報が見つけにくい、動作が遅いなどの問題があるサイトでは、ユーザーが離脱しやすくなり、CVRの低下につながります。

サイトのUXを改善することで、ユーザーが迷わず目的のアクション(購入・問い合わせ・申し込みなど)を完了できるようになり、結果的にCVRの向上につながります。

ユーザーが直感的に操作できるサイト設計へ

直感的なサイト設計とは、訪問者が考えなくても自然に操作でき、求めている情報にすぐにアクセスできる構造を持つサイトのことを指します。ナビゲーションの最適化やデザインのシンプル化、適切な視線誘導などの工夫を取り入れることで、ユーザーのストレスを軽減し、コンバージョンへと導きやすくなります。

UX改善の主なポイント

わかりやすいナビゲーションを設計する

・メニューをシンプルにし、必要な情報へすぐアクセスできるようにする

・パンくずリストを導入し、現在の位置を把握しやすくする

・検索機能を強化し、サイト内検索で求める情報に素早くたどり着けるようにする

視線誘導を意識したデザインにする

・F型とZ型の視線誘導レイアウトを採用し、重要な情報を目立たせる

・CTA(コールトゥアクション)ボタンを適切な位置に配置し、直感的にクリックしやすくする

・余白を適切に使い、情報の整理整頓を行う

シンプルでストレスのないUI(ユーザーインターフェース)

・無駄な装飾や過剰なアニメーションを減らし、必要な情報だけを表示する

・クリックできるボタンやリンクは、ユーザーがひと目で認識できるデザインにする

・モバイルファーストを意識し、スマホでも快適に閲覧・操作できる設計にする

ページの表示速度を改善する

・サイトの読み込み時間が3秒以上かかると、約40%のユーザーが離脱すると言われている

・画像を最適化し、不要なJavaScriptやCSSを削減する

・キャッシュを活用し、次回訪問時の読み込み速度を高速化する

ユーザーテストを実施し、実際の使いやすさを検証する

・実際のユーザーに操作してもらい、どのポイントで迷いやすいかをテストする

・ヒートマップやGoogleアナリティクスを活用し、ユーザーの行動を分析する

4.既存ユーザー向けの施策(リマーケティング・メール施策)

Webサイトへの訪問者の多くは、初回訪問時にコンバージョンせずに離脱してしまいます。特に、ECサイトやSaaSサイトでは、ユーザーが情報を比較検討するため、一度サイトを離れた後に再訪問してからコンバージョンするケースが多いです。そのため、CVRを向上させるには、新規ユーザーを増やすだけでなく、過去に訪問したユーザーや、購入・申し込みを検討していたユーザーに対してリマーケティング施策を行い、再訪問やリピートを促すことが重要です。

一度訪れたユーザーを再訪問・リピートさせる施策

①リマーケティング広告の活用

リマーケティング広告(リターゲティング広告)は、過去にサイトを訪れたもののコンバージョンしなかったユーザーに対し、再訪問を促す広告を配信する手法です。Google広告やFacebook広告のリマーケティング機能を活用すると、訪問履歴のあるユーザーに対して、興味・関心を引く広告を表示できます。

②メールマーケティング(メルマガ・ステップメール)

サイトを訪問したものの、すぐにコンバージョンしなかったユーザーに対して、メールを通じて継続的にアプローチすることで、CVRの向上を図ることができます。

③LINE・プッシュ通知の活用(スマホユーザー向け)

最近では、メールだけでなくLINE公式アカウントやプッシュ通知を活用することで、ユーザーとの接触機会を増やすことが可能です。特に、スマホでの利用が多いユーザーに対しては、メールよりも開封率の高いLINEやプッシュ通知が有効な場合があります。

5.LP(ランディングページ)の改善

ランディングページ(LP)は、広告や検索エンジン、SNSなどからの訪問者が最初にアクセスするページであり、コンバージョン率(CVR)を左右する重要な要素の一つです。LPが最適化されていないと、せっかくの訪問者をコンバージョンまで導くことができず、離脱につながってしまいます。

LPの改善によって、ユーザーの関心を引きつけ、適切な情報を提供し、スムーズにCTA(コールトゥアクション)へと誘導することが可能になります。

訴求ポイントを明確にし、コンバージョン率を最大化

LPでの最大の目的は、訪問者が迷わず「次のアクション(購入・問い合わせ・申し込みなど)」を起こせるようにすることです。そのためには、訴求ポイントを明確にし、ページ全体の構成を最適化する必要があります。

LP改善の主なポイント

ファーストビューで明確な価値を伝える

・ユーザーが最初に目にする部分(ファーストビュー)で、「このサービスを使うことで得られるメリット」を明確にする

→例:「無料で1週間試せる」「売上を2倍にするSEO対策」などの具体的な成果を示す

・目立つCTAボタンを設置し、ユーザーがすぐに行動できるようにする

LPの構成を最適化する(AIDAモデルを活用)

・Attention(注意):目を引くキャッチコピーやビジュアルを使用

・Interest(興味):サービスの特徴やメリットを簡潔に説明

・Desire(欲求):成功事例や口コミを掲載し、信頼性を強化

・Action(行動):明確なCTAを配置し、迷わずクリックできるようにする

CTA(コールトゥアクション)を目立たせる

・「無料で試す」「今すぐ申し込む」など、ユーザーに行動を促す具体的な文言を使用

・ボタンの色・サイズ・配置を調整し、視線誘導を意識する

・ファーストビューだけでなく、ページの途中や最後にもCTAを設置する

不要な情報を削減し、シンプルなデザインにする

・情報を詰め込みすぎると、ユーザーが何をすればいいのか分からず、離脱につながる

・余白を適切に使い、視認性の高いデザインを採用する

フォームの入力項目を最小限にする(EFO対応)

・問い合わせや申し込みのハードルを下げるため、フォームの入力項目は本当に必要なものだけにする

・入力支援機能(オートコンプリート・リアルタイムエラーメッセージ)を導入し、ストレスなく入力できるようにする

まとめ

CVR(コンバージョン率)が上がらない原因は、主にターゲットのズレ、サイトの導線やUXの問題、CTAの最適化不足、フォームの使いづらさ、信頼性の欠如、スマホ対応の不備などが挙げられます。特に、訪問者のニーズに合った適切な訴求や、直感的に操作しやすいサイト設計ができていないと、ユーザーは途中で離脱してしまいます。

改善策としては、Googleアナリティクスやヒートマップを活用して問題点を特定し、A/Bテストで最適なパターンを検証することが重要です。また、リマーケティング広告やメール施策で再訪問を促し、既存ユーザーをリピートさせる工夫も効果的です。

CVRを向上させるには、ユーザー視点に立ち、継続的にデータ分析と改善を繰り返すことが成功のカギとなります。

どこから手をつければいいか分からない…」という方へ

ネットで調べて、改善の考え方はなんとなく理解できた。

けれど、いざ実践しようとすると「このやり方で合っているのか?」「本当に効果が出るのか?」と、不安を感じていませんか?

CVR改善は、ターゲット分析・ページ設計・A/Bテストといった一連のプロセスを、正しい順序と手法で進めなければ効果が出ません。

むしろ、間違ったアプローチでコンバージョンを無理に高めようとすると、ユーザーの不信感を招き、かえってCVRが下がってしまうことすらあります。

そんなときは、一度CVR改善の専門家に相談するのが確実な近道です。

プロの視点で一緒に進めることで、成果につながるだけでなく、WEB担当者としてのスキルアップにもつながります。

正しいやり方を身につければ、今後は社内でも“改善のプロ”として信頼され、会議で社長や上司に「何とかしてくれ」と言われても、自信を持って改善提案ができるようになるはずです。

弊社のCVR改善サービスは、不要なツール導入は一切不要、最小コストで王道の改善アプローチを採用しているため、よりWEB担当者様のスキルとして蓄積しやすいのが特徴です。

もし少しでもCVR改善に興味がある方は、まずは無料相談から始めてみませんか?

無料相談は、以下のフォームに入力してください。