Webサイトの直帰率が高いと、せっかくの訪問者を逃し、コンバージョンにつながりにくくなります。直帰率の高さは、ページの読み込み速度・ファーストビューの情報不足・導線設計の不備 などが主な原因です。本記事では、直帰率の定義や業界別の平均値を解説し、具体的な改善策を紹介します。

さらに、Googleアナリティクスやヒートマップを活用した分析方法や、A/Bテストによる最適化手法も詳しく解説。直帰率を下げ、成果につながるWebサイトへ改善しましょう!

問い合わせ数を1.5倍にする方法を知っていますか?

広告費やSEO対策に限界を感じている方へ。

「これ以上アクセス数は増やせない」と思ったときこそ、CVR改善に目を向けるべきタイミングです。

弊社が提供するCVR改善サービスなら、サイト全体を大きく作り直すことなく、今ある構成のまま成果を上げることが可能です。

まずは無料で、“本当に改善すべきポイント”を診断してみませんか?

Contents

- 1 直帰率とは?基本を理解しよう

- 2 直帰率が高い原因とは?よくある問題点

- 3 直帰率を下げるためのサイト改善ポイント

- 4 直帰率の改善に役立つツール

- 5 まとめ

直帰率とは?基本を理解しよう

WEBサイトの運営において「直帰率」は、ユーザーの行動を測る重要な指標のひとつです。直帰率が高い場合、訪問者が期待する情報を得られずにサイトを離れてしまっている可能性があり、コンバージョン率(CVR)やSEOの評価に悪影響を及ぼします。本章では、直帰率の基本的な定義と計算方法、業界ごとの平均値、そして直帰率が高いとどのような問題が発生するのかについて解説します。

直帰率の定義と計算方法

直帰率とは?

直帰率とは、ユーザーがサイトに訪れたものの、最初の1ページだけを閲覧して他のページに遷移せずに離脱した割合を指します。具体的には、検索エンジンや広告、SNSなどを経由してサイトに訪問したものの、追加のページ遷移を行わずにブラウザを閉じたり、別のサイトに移動したりする行動が直帰としてカウントされます。

直帰率の計算式

直帰率は、以下の計算式で求められます。

例えば、1000人がWEBサイトを訪れ、そのうち600人が最初のページのみを閲覧して離脱した場合、直帰率は以下のようになります。

改善ポイント

直帰率が高いとどうなる?

直帰率が高いということは、ユーザーがサイトの内容に興味を持たず、次のアクションを起こさずに離脱していることを意味します。これは、コンバージョン率の低下やSEO評価の悪化、広告費の無駄など、サイト運営にとって深刻な課題となります。

直帰率の平均値と業界別比較

直帰率はサイトのジャンルや業界によって異なります。以下は一般的な業界別の直帰率の目安です。

| 業界・サイト種類 | 平均直帰率の目安 |

|---|---|

| ECサイト(通販) | 30% 〜 55% |

| BtoBサイト | 50% 〜 70% |

| メディア・ブログ | 60% 〜 80% |

| ランディングページ(LP) | 70% 〜 90% |

| ポータルサイト | 25% 〜 45% |

業界ごとの特徴

・ECサイト(通販)

商品ページを回遊する前提のため、直帰率が低い傾向。ただし、最適化されていないLPは高直帰率になりやすい。

・BtoBサイト

資料請求や問い合わせなど、リード獲得が目的のため、情報が不足していると直帰率が高くなりやすい。

・メディア、ブログ

記事を読んで満足すると直帰することが多いため、直帰率は高めになりやすい。

・ランディングページ(LP)

1ページ完結型のサイトが多く、そもそも他のページへ遷移しないため、直帰率が高くなりやすい。

・ポータルサイト

複数のコンテンツやカテゴリを提供するため、直帰率が低くなりやすい。

直帰率の改善目標

自社の業界平均と比較し、直帰率が極端に高い場合は、サイトのデザイン・導線・コンテンツの見直しが必要になります。

直帰率が高いと起こる問題

① ページが読まれずに離脱され、コンバージョン率(CVR)が低下

直帰率が高い場合、訪問者がサイト内の情報をしっかり読む前に離脱している可能性があります。特に以下のような問題が考えられます。

- ファーストビューでの情報不足(訪問者が一目で何のサイトかわからない)

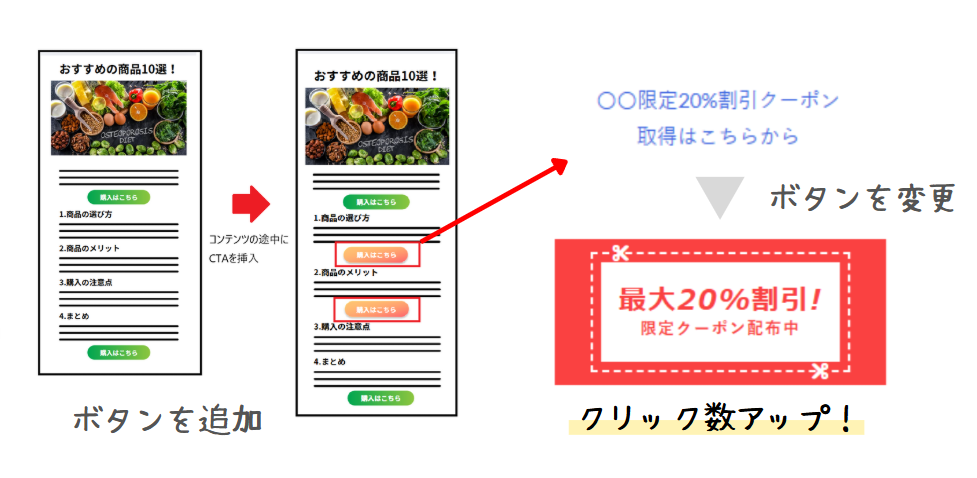

- CTA(コールトゥアクション)の不適切な配置(問い合わせボタンや購入ボタンが目立たない)

- 導線設計の不備(次のページへ誘導するリンクやナビゲーションが分かりづらい)

コンバージョン(問い合わせ・購入)を増やしたい場合は、直帰率を改善することが必須となります。

② SEO評価が低下し、検索順位に悪影響

Googleは「ユーザーにとって有益なサイト」を検索結果で上位に表示するため、直帰率の高さもSEO評価の要因となります。直帰率が高い場合、Googleは「このサイトはユーザーにとって価値がない」と判断し、検索順位を下げる可能性があります。

具体的には、以下のような要因がSEOに悪影響を及ぼします。

- ページ滞在時間が短い(ユーザーがすぐに離脱)

- 他のページに遷移しない(回遊率が低い)

- ユーザーが求める情報を得られていない(検索意図とのズレ)

SEO評価を向上させるためにも、直帰率を下げる対策が必要です。

③ 広告やSNS流入があっても成果につながらない

広告やSNSからの流入を増やしても、直帰率が高いと成果にはつながりません。特に、リスティング広告(Google広告・Yahoo!広告)を運用している場合、直帰率が高いとクリック課金の費用だけがかかり、コンバージョンが取れない状況になりがちです。

直帰率を改善しないと、以下のような問題が発生します。

- 広告費用の無駄遣い(クリックされてもCVにつながらない)

- SNS流入が伸びてもエンゲージメントが低い(訪問してすぐ離脱)

- リマーケティングの効果が落ちる(サイト滞在時間が短いため、再訪問率も低下)

広告やSNS経由の流入を最大限に活かすためにも、直帰率の改善が不可欠です。

直帰率が高い原因とは?よくある問題点

直帰率が高くなる原因は、ユーザーが期待する情報を得られなかったり、サイトの使い勝手が悪かったりすることにあります。特に、サイトの表示速度、ファーストビューの情報設計、ナビゲーションの分かりやすさ、コンテンツの質、モバイル対応の有無などが影響を与えます。

本章では、直帰率が高くなりがちな主な原因と、それぞれの問題点について解説します。

① ページの読み込み速度が遅い

ページの表示速度と直帰率の関係

ユーザーは、ページが開くのを待つ時間に非常に敏感です。Googleの調査によると、ページの読み込みに3秒以上かかると、約53%のユーザーが離脱するというデータがあります。特にモバイル環境では通信速度の影響もあるため、表示速度の最適化が直帰率の低減につながります。

表示速度が遅い原因

ページの読み込み速度が遅くなる要因として、以下のような問題が挙げられます。

・不要なJavaScriptやCSSが多い

・サーバーの応答時間が遅い

・キャッシュが適切に活用されていない

Google PageSpeed Insights を活用した速度測定

ページの表示速度を把握し、改善点を特定するためには、Google PageSpeed Insightsを活用するとよいでしょう。

Google PageSpeed Insightsの活用手順

2.分析したいページのURLを入力

3.「分析」ボタンをクリック

4.モバイル・PCそれぞれのスコアを確認

5.改善すべき点がリストアップされるので、具体的な対策を実施

ページの読み込み速度を改善する方法

1.画像を最適化する

画像の最適化については、まず不要に高解像度な画像を使用しないようにしましょう。適切な解像度の画像を選ぶことで、ファイルサイズを抑え、読み込み時間を短縮できます。

また、WebPやAVIF形式など、圧縮率が高く、品質を保ちながらファイルサイズを小さくできるフォーマットを採用することをおすすめします。

さらに、Lazy Load(遅延読み込み)を活用することで、ファーストビュー以外の画像を後で読み込むことができ、ページの初期表示を速くすることが可能です。

2.不要なスクリプトを削減

不要なスクリプトの削減も、ページの表示速度を改善するために重要です。JavaScriptやCSSを圧縮し、不要なコードを削除することで、ファイルサイズが小さくなり、ページの読み込み速度が向上します。

また、外部ファイルの読み込みを最適化し、必要なもののみをロードするようにすると、不要なリソースの読み込みを避け、パフォーマンスが改善されます。

3.キャッシュを有効活用

キャッシュの有効活用も効果的です。ブラウザキャッシュを適用することで、リピーターが再度ページを訪れた際に、キャッシュされたデータを使用してページを迅速に表示できます。

また、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を導入することで、世界中のユーザーにアクセスが分散され、サーバー負荷を軽減し、表示速度が向上します。

4.サーバーの応答時間を短縮

サーバーの応答時間を短縮するためには、サーバーの処理速度を向上させることが必要です。高速なWebホスティングサービスに変更し、サーバーのパフォーマンスを最大化することで、ページの表示が迅速に行われます。また、HTTP/2やHTTP/3を導入することで、通信の効率が改善され、読み込み速度がさらに向上します。

ページの読み込み速度を改善することで、直帰率を低減し、サイト全体のユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。

② ファーストビューの情報が不十分

ファーストビューの重要性

訪問者がページを開いた瞬間に最初に目にする領域が「ファーストビュー」です。この部分でユーザーの興味を引けないと、直帰率が高まり、サイトの成果にも悪影響を与えます。

訪問者は、最初の3〜5秒で「このサイトが自分にとって有益かどうか」を判断します。 そのため、ファーストビューで適切な情報を提示し、直感的に「このサイトをさらに読み進めるべきか」を理解できるようにすることが重要です。

ファーストビューで提供すべき情報

ファーストビューで重要なのは、ユーザーが「このサイトを信頼できる」「このサイトには価値がある」と感じることです。そのために、以下の要素を適切に配置しましょう。

1.キャッチコピー(ヘッディング)

・訪問者に対して「自分が探していた情報がここにある」と伝える

・簡潔で分かりやすいコピーを作成する

例:「〇〇の課題を解決するための方法を解説!」、「初めてでも簡単!〇〇のやり方」

2.CTA(コールトゥアクション)

・訪問者が次のアクションを取れるようにする(例:「無料で資料請求」「今すぐ申し込む」)

・ボタンの色を目立たせ、クリックしやすいデザインにする

3.信頼性を示す要素

・導入実績(例:「〇〇社以上が導入」)

・口コミやレビュー(例:「ユーザー満足度98%」)

・メディア掲載実績(例:「〇〇新聞に掲載」)

4.適切なビジュアル

・文章だけではなく、画像・アイコン・動画を活用して、視覚的に訴求する

・人物の顔が入った写真や、サービスの利用シーンを想像しやすいビジュアルが効果的

ファーストビューのデザイン改善のポイント

1. 情報の優先順位を意識する

訪問者が最初に目にする情報は、サイトの最も重要なメッセージを伝えるものにしましょう。見出しでキャッチーな一言を提供し、サブコピーでさらに詳細な説明を加えることで、ユーザーの関心を引き、そのまま次のアクションへと誘導します。また、見出し → サブコピー → CTA(コールトゥアクション)という流れを意識し、自然にユーザーを次のステップへ導くことが大切です。

2. 無駄な要素を削減する

画面がゴチャゴチャしていると、ユーザーは情報過多で混乱し、直帰してしまう可能性が高くなります。必要な情報のみを簡潔に表示し、シンプルなデザインを心がけることで、ユーザーがサイトで何をすべきかを直感的に理解できるようになります。情報を絞り込み、余計な要素を削減することで、ユーザーのストレスを軽減し、滞在時間を延ばすことができます。

3. スマホ表示を考慮する

現在、スマートフォンからのアクセスが増えているため、スマホ表示の最適化が欠かせません。文字サイズを調整し、CTAボタンの配置を使いやすい位置にすることで、スマホユーザーにも快適な操作体験を提供できます。スクロールやタップがしやすいように設計し、モバイルファーストの視点でユーザーの利便性を向上させることが重要です。

ファーストビュー改善の具体例

改善前(NG例)

・CTAがファーストビューにない

・文字ばかりで、視覚的な魅力がない

改善前(NG例)

・CTAがファーストビューにない

・文字ばかりで、視覚的な魅力がない

ファーストビューの最適化によって、直帰率を低減し、サイトの成果を向上させることができます。

③ コンテンツがユーザーの期待とズレている

ユーザーの期待とコンテンツのミスマッチが直帰率を高める

サイト訪問者が検索エンジンや広告を経由してページを訪れた際に、想定していた情報と異なる内容が表示されると、すぐに離脱する可能性が高まります。これは直帰率の上昇につながる大きな要因の一つです。

例えば、以下のようなケースでは、訪問者は期待外れと感じ、すぐにページを離れてしまうことが多いです。

・検索キーワードとの不一致

例:「初心者向けSEO対策」で検索したのに、プロ向けの高度な内容しか書かれていない記事が表示される

期待していた情報が得られないと、すぐに別のサイトに移動してしまう

・広告の内容とランディングページの違い

例:「無料で利用可能!」と広告に書かれていたのに、LPにアクセスすると実際には有料プランしかない

クリックしたユーザーは騙されたと感じ、直帰してしまう

・タイトルと本文のミスマッチ

例:「〇〇の方法を徹底解説!」とタイトルに書かれているのに、実際の内容は浅い説明しかない

ユーザーは「時間を無駄にした」と感じ、サイトを離れる

ユーザーの期待に沿ったコンテンツを提供する方法

1.検索意図を理解し、それに沿ったコンテンツを作成

ユーザーが何を求めて検索しているのかを分析し、それに基づいたコンテンツを作成することが必要です。例えば、「初心者向け」「中級者向け」「上級者向け」など、読者層を明確にすることで、各層のニーズに適した情報を提供できます。これにより、ユーザーが自分の求めている情報をすぐに見つけやすくなり、直帰率を減少させ、より多くのコンバージョンにつながります。

2.広告や検索結果との一貫性を持たせる

広告で訴求している内容と、ランディングページ(LP)の情報が一致していることが重要です。ユーザーが広告をクリックしてランディングページに訪れたときに、期待と実際の内容にズレがあると、違和感を感じてすぐに離脱してしまいます。広告での約束とページの内容が一致することで、スムーズに情報を得られ、ユーザーはそのまま目的のアクションを起こしやすくなります。

3.ページの冒頭で結論を提示

訪問者はすぐに答えを知りたがっているため、ページの冒頭で結論を明記することが大切です。その後、詳細な説明を加える形式にすることで、ユーザーがページをスムーズに読み進めることができます。例えば、「〇〇の方法は3つあります。本記事では、それぞれの方法を詳しく解説します」といった具体的なフレーズを用い、訪問者に「このページで知りたかった情報がすぐに得られる」と感じさせることが、直帰率の低減につながります。

コンテンツのズレを最小限にすることで、直帰率を低減し、より多くのユーザーにサイトを活用してもらうことが可能になります。

<

④ ナビゲーションや導線が分かりにくい

直帰率が上がるナビゲーションの問題

ナビゲーション(サイト内のメニューやリンク)が分かりにくいと、ユーザーは「どこをクリックすれば目的の情報にたどり着けるのか」が分からずに離脱してしまいます。特に以下のような問題があると、直帰率が高くなります。

1.メニューが複雑すぎる

多くのカテゴリが並んでいると、ユーザーはどこに必要な情報があるのかが分からなくなり、サイト内を効果的に移動することができません。「サービス内容」「導入事例」「料金」「会社概要」などの主要な項目が整理されていないと、ユーザーは自分が求めている情報を探しづらくなり、直帰率が高くなる可能性があります。シンプルで直感的なメニュー設計が求められます。

2.重要なページへのリンクが目立たない

ユーザーが必要とする情報、例えば問い合わせフォームや料金ページがトップページからすぐに見つけられない場合、直帰の原因となります。「よくある質問」や「サポート情報」などの重要なリンクへの導線が不明確だと、ユーザーは情報を得るために多くの時間を費やすことになります。これにより、求めていた情報にたどり着けず、離脱してしまうリスクが増します。

3.パンくずリストがない

現在どのページを見ているのかが分かりづらく、ユーザーが迷子になってしまうことがあります。パンくずリストがないと、適切なページに戻る手段がなく、ユーザーは直帰してしまう可能性が高くなります。パンくずリストは、サイト内での位置を明確にし、ユーザーがスムーズに遷移できるようサポートするため、必須の要素です。

分かりやすいナビゲーションのポイント

1.メニューはシンプルに整理

メニューはシンプルに整理しましょう。サイト内の主要なページへの導線を確保し、カテゴリを明確にすることで、訪問者が必要な情報に素早くアクセスできるようになります。「お問い合わせ」「料金プラン」「導入事例」など、訪問者が最も知りたい情報を目立つ位置に配置することが重要です。

2.グローバルナビゲーションを設置

グローバルナビゲーションを設置し、すべてのページから主要なページにアクセスできるようにします。また、スクロールしても追従する「固定ナビゲーションバー」を活用することも有効です。これにより、どのページにいても、重要なリンクに簡単にアクセスできるようになります。

3.パンくずリストを導入

パンくずリストを導入して、訪問者が現在どの位置にいるかを明確にしましょう。例えば、「TOP > サービス > 料金プラン」のように、直感的にサイト内を移動できる設計をすることで、ユーザーが迷うことなく情報を探しやすくなります。

ナビゲーションの改善によって、ユーザーの回遊率が向上し、直帰率の低下が期待できます。

⑤ モバイル最適化が不十分

スマホ対応が不十分だと直帰率が上がる理由

近年、WEBサイトのアクセスの半数以上がスマートフォンからとされており、モバイル最適化が直帰率を下げる重要なポイントになっています。しかし、多くのサイトで以下のような問題が見られます。

1. テキストが小さすぎて読みづらい

PC向けに作られたデザインがそのままモバイルに適用されているケースが多く、文字が小さすぎて拡大しないと読めません。スマホでは、文字が小さくて読みづらいと感じたユーザーは、すぐにサイトを離れてしまう可能性が高くなります。

2. ボタンやリンクが押しにくい

ボタン同士の間隔が狭く、誤タップが発生することがあります。スマートフォン画面では指で操作するため、ボタンのサイズやタップエリアを適切に設定し、誤操作を防ぐ必要があります。小さなボタンやリンクが押しにくいと、ユーザーの操作体験が悪化し、直帰率が上がる原因になります。

3. スマホ表示でレイアウトが崩れる

PCでは問題なく表示されていたレイアウトが、スマホでは崩れてしまうことがあります。例えば、画像が画面外にはみ出したり、テキストが途中で切れて読めなかったりする場合、ユーザーはサイトをスムーズに閲覧できず、離脱してしまうことが多いです。スマホ専用のレイアウトを適切に設計することが必要です。

モバイル最適化のポイント

モバイルユーザー向けにサイトを最適化することで、直帰率を下げ、ユーザー体験を向上させることができます。以下のポイントを意識して、スマートフォンでも快適に閲覧できるサイトを作りましょう。

1. レスポンシブデザインを導入

レスポンシブデザインを導入することで、画面サイズに応じてデザインが自動的に最適化されます。これにより、スマホ、タブレット、PCでレイアウトが崩れることなく、どのデバイスでも快適に閲覧できるようになります。

2. フォントサイズ・ボタンの大きさを調整

スマホユーザーにとって、フォントサイズやボタンの大きさは非常に重要です。フォントサイズは最低でも16px以上を推奨し、タップしやすいボタンサイズを確保することが大切です。最低でも40px × 40pxのボタンサイズを確保することで、指での操作がスムーズになります。

3. スマホ向けメニューの最適化

スマホ向けには、ハンバーガーメニューを活用して、ページ移動をスムーズにできるようにします。これにより、複雑なメニューがスクロールやタップで簡単に操作でき、ユーザーにとってストレスのない体験を提供できます。また、重要なCTAボタンを画面の下部に固定することで、いつでも簡単にアクセスできるようにします。

モバイル最適化をしっかり行うことで、スマホユーザーの離脱を防ぎ、直帰率の低下につなげることが可能です。

直帰率を下げるためのサイト改善ポイント

直帰率が高いサイトは、ユーザーの求める情報を適切に提供できていない可能性があります。本章では、直帰率を改善するために重要なサイト設計のポイントを解説します。特に、ページの表示速度・ファーストビューの最適化・コンテンツの充実・CTAの改善・モバイル対応といった要素を見直すことで、直帰率を下げ、サイトの成果を向上させることが可能です。

① ページの表示速度を高速化する

ページの読み込み速度と直帰率の関係

ユーザーはページの表示が遅いと、待つことなく離脱してしまいます。Googleのデータによると、ページの表示が3秒以上かかると約40%のユーザーが離脱することが分かっています。また、表示速度の遅さはSEO評価の低下にもつながるため、検索順位にも影響を与える可能性があります。

ページ速度を改善するためのポイント

ページ速度はユーザー体験を向上させ、直帰率を下げる重要な要素です。ページの読み込み速度を改善するためには、いくつかのポイントに注意を払い、最適化を行いましょう。

1. 画像の最適化

高解像度の画像を使用すると、ページの読み込み時間が増加し、ユーザーの待機時間が長くなります。WebP形式を活用することで、画質を保ちながらファイルサイズを軽量化できます。さらに、画像の圧縮ツール(例えばTinyPNG)を使用して、画像サイズを削減することも効果的です。これにより、ページが速く読み込まれ、ユーザーがストレスなく閲覧できるようになります。

2. 不要なスクリプトの削除

使用していないJavaScriptやCSSが多く含まれていると、ページの読み込み速度が低下します。不要なスクリプトを削除し、ファイルを圧縮することで、ページ読み込みを最適化できます。これにより、ページが素早く表示され、ユーザーの待機時間を短縮できます。

3. キャッシュの活用

ブラウザキャッシュを活用することで、同じユーザーが再訪問した際のページの読み込み速度を大幅に改善できます。また、CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を導入し、コンテンツをユーザーの近くのサーバーから提供することで、サーバーの負荷を軽減し、読み込み時間を短縮できます。これにより、特にリピーターに対してサイトのパフォーマンスが向上します。

Google PageSpeed Insightsで速度を測定

ページ速度の具体的な改善点を把握するには、Googleの「PageSpeed Insights」を活用しましょう。

手順

2.分析したいURLを入力

3.「分析」ボタンをクリック

4.スコアを確認し、推奨される改善策を実施

② ファーストビューを最適化する

ファーストビューの重要性

訪問者がサイトにアクセスした際、最初に目にする情報(ファーストビュー)で「このサイトは自分にとって有益か」を判断します。ファーストビューが適切に設計されていないと、ユーザーはサイトの内容を理解できずに離脱してしまいます。

ファーストビューに含めるべき要素

ファーストビューは、ユーザーがページを開いて最初に目にする部分であり、訪問者の興味を引き、サイトの目的を伝える重要なエリアです。ここに含めるべき要素を最適化することで、直帰率を減少させ、コンバージョンに繋がる可能性が高まります。

1. キャッチコピー

キャッチコピーは、訪問者が求める情報が得られることを端的に伝える重要な要素です。簡潔でわかりやすい言葉を使い、ユーザーに「自分が求めているものがここにある」と感じてもらえるようにしましょう。 例:「○○の課題を解決する○○サービス」「無料で○○を試せる!」

2. ビジュアル

魅力的な画像や動画を活用し、視覚的にメッセージを伝えましょう。特に製品やサービスの使用イメージを掲載することで、ユーザーがそれを実際に利用しているシーンを想像しやすくなります。視覚的要素は、文字だけでは伝えきれない感情や利益を簡単に伝えることができます。

3. CTA(コールトゥアクション)

具体的なアクションを促すボタンを設置することで、訪問者が次に取るべき行動を明確にします。「無料相談する」「今すぐダウンロード」など、ユーザーが行動を起こしやすい、シンプルで直感的な文言を使用することが重要です。

ファーストビューの改善策

・視線誘導を意識したレイアウトを採用(F型・Z型デザイン)

・CTAを目立たせて、行動を促す

・背景をシンプルにし、視認性を高める

例:改善前後のファーストビュー

| 改善前 | 改善後 |

|---|---|

| キャッチコピーが曖昧で何のサイトかわからない | 明確なキャッチコピーで「誰に・何を提供するのか」を伝える |

| CTAボタンが目立たない | 目立つ色・サイズでCTAを強調 |

| 情報が多すぎてゴチャゴチャしている | シンプルで見やすいレイアウトにする |

ファーストビューの最適化を行うことで、ユーザーにとっての「わかりやすさ」が向上し、直帰率を下げることができます。

③ 直帰率が低いコンテンツの特徴を分析する

成功しているページの分析が改善のカギ

直帰率を改善するためには、まず「直帰率が低いページ」と「直帰率が高いページ」を比較し、成功要因を特定することが重要です。Googleアナリティクスを活用し、直帰率が低く、ユーザーの滞在時間が長いページを分析することで、効果的な改善策を見つけることができます。

改善ポイント

手順2:「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」メニューを開く

手順3:直帰率の低いページと高いページを比較

手順4:成功しているページの要素を抽出

→例:ユーザーが求める情報が明確に掲載されているか?

直帰率が低いページの共通点

・視認性が高く、適切な見出し・画像が配置されている

・CTA(コールトゥアクション)がわかりやすく設置されている

・適切な内部リンクがあり、別ページへ誘導されている

直帰率の高いページを見直し、成功ページの要素を取り入れることで、直帰率の改善につながります。

④ 内部リンクを強化し、回遊性を向上させる

ユーザーが次のページに進みやすい設計が重要

直帰率を下げるためには、ユーザーが「別のページへ移動したくなる仕掛け」を作ることがポイントです。そのためには、内部リンクの最適化が不可欠です。適切に内部リンクを設置することで、サイト内の回遊率を向上させ、直帰率を下げることができます。

内部リンクを強化する方法

内部リンクを強化することは、ユーザーの回遊を促進し、サイト内での滞在時間を増加させ、SEO効果を高めるために非常に重要です。以下の方法で内部リンクを最適化し、ユーザーが次に読みたいコンテンツへスムーズに誘導できるようにしましょう。

1. 関連記事やおすすめページへの誘導を強化

記事の途中や記事の最後に「関連記事」や「おすすめコンテンツ」を表示し、ユーザーが興味を持ちそうな内容に誘導します。「関連商品」や「人気記事ランキング」なども活用して、ユーザーの関心を引き、サイト内を回遊してもらえるようにしましょう。

2. 目次やナビゲーションを工夫して直感的な操作性を向上

長文記事には目次を設置し、ユーザーがスクロールせずに必要な情報へジャンプできるようにします。目次があることで、ユーザーは記事の構成を把握しやすくなり、効率よく目的の情報にアクセスできます。

また、グローバルナビゲーションをわかりやすく整理し、主要なカテゴリへのアクセスを簡単にすることも、回遊率を向上させるための重要なポイントです。

パンくずリストを導入し、ユーザーが現在の位置を簡単に把握できるようにすることも効果的です。パンくずリストは、ユーザーがサイト内でどこにいるのかを理解しやすくし、次のページへの誘導をスムーズに行うことができます。

効果的な内部リンク設置のポイント

・テキストリンクだけでなく、ボタンや画像リンクを活用

・不要なリンクを貼りすぎない(リンクの氾濫は逆効果)

内部リンクを最適化することで、ユーザーがサイト内をスムーズに回遊できるようになり、結果的に直帰率の改善につながります。

⑤ モバイルユーザー向けのUI/UXを改善する

スマホでの使いやすさが直帰率を大きく左右する

近年、モバイル経由のアクセスが増加しており、多くのユーザーがスマートフォンでサイトを閲覧しています。そのため、PCだけでなくモバイル向けのUI/UXを最適化することが直帰率改善のカギとなります。

モバイルユーザー向けの改善ポイント

モバイルユーザーにとって快適な体験を提供することは、直帰率を低下させ、サイトのエンゲージメントを向上させるために非常に重要です。以下のポイントを意識して、モバイル最適化を行いましょう。

1. タップしやすいボタン設計

モバイル端末での操作は指で行うため、CTA(コールトゥアクション)ボタンはタップしやすい適切なサイズにする必要があります。画面下部に「固定CTA」を設置し、ユーザーがスクロールしても常にボタンが見えるようにすることで、より多くのアクションを促進できます。また、ボタン周りには十分な余白を確保し、誤タップを防ぐデザインを採用することも重要です。

2. 適切なフォントサイズと余白の確保

PC向けのフォントサイズのままだとスマホでは読みづらくなるため、14px〜18px程度のフォントサイズを設定することが推奨されます。さらに、行間を適切に調整し、テキストが詰まりすぎないようにして、読みやすいレイアウトを作成します。また、見出しや段落を明確にし、長文を避けることで、ユーザーが素早く必要な情報を把握できるようになります。

3. スマホ版のファーストビューを最適化

スマホではPCと異なり、ファーストビューの見え方が大きく変わります。そのため、スマホ用のビジュアルやキャッチコピーを調整し、ユーザーがすぐに必要な情報を得られるように設計を見直すことが重要です。スクロールなしで情報を取得できるように設計することで、ユーザーの満足度を高めます。

4. モバイル専用メニューの設置

ハンバーガーメニューを採用することで、スマホでもスムーズにナビゲーションできるようにします。加えて、「戻るボタン」や「検索ボタン」を適切に配置し、ユーザーが快適に操作できるようにすることもモバイル最適化のポイントです。

モバイルフレンドリーなサイト設計のメリット

・Googleのモバイルファーストインデックス(MFI)にも対応し、SEO評価が向上

・スマホからの問い合わせや購入率(CVR)の向上が期待できる

モバイル最適化を進めることで、直帰率の改善だけでなく、ユーザーの満足度やコンバージョン率の向上にもつながります。

直帰率の改善に役立つツール

直帰率を改善するためには、サイトの課題を正確に特定し、効果的な施策を講じることが重要です。そのためには、データを分析し、ユーザーの行動を把握するためのツールを活用することが不可欠です。本章では、直帰率の分析と改善に役立つ代表的なツールとその活用方法について解説します。

Googleアナリティクス

Googleアナリティクス(GA4)は、直帰率の高いページを特定し、改善すべきポイントを見つけるのに最適なツールです。直帰率の高さは、ユーザーがサイト内のコンテンツに満足していないことを示す重要な指標であり、GA4を活用することで、どのページで問題が発生しているのかを明確にできます。

① 直帰率の高いページを特定する

GA4では、「エクスプロレーションレポート」や「ページとスクリーン」レポートを使うことで、直帰率の高いページを一覧で確認することができます。特に、ランディングページ(ユーザーが最初に訪れるページ)の直帰率を分析し、訪問者が期待している情報を得られているかを確認することが重要です。

② セグメントを活用し、直帰率の原因を詳しく分析

GA4では、特定の条件に基づいてデータを分割(セグメント化)できます。直帰率の改善には、以下のような分析が役立ちます。

1. 流入元別の直帰率

流入元別に直帰率を分析することで、どのチャネルからの訪問者が直帰率を高めているかを特定できます。例えば、広告、検索、SNS、外部サイトなどからの流入経路に分けて直帰率を比較します。広告の訴求内容とランディングページの内容にズレがある場合、ユーザーが期待していた情報と異なり、すぐに離脱してしまうことがあります。その場合、広告のメッセージをランディングページに合わせて最適化することで、直帰率を改善できる可能性があります。

2. デバイス別の直帰率

デバイス別に直帰率を比較することも有効です。スマホ、PC、タブレットなどのデバイスごとに直帰率を分析し、どのデバイスで特に高い直帰率が発生しているかを確認します。例えば、スマートフォンの直帰率が特に高い場合、モバイル端末用のサイト最適化が不十分である可能性があります。この場合、モバイル表示やタップしやすいボタンサイズ、ページ速度の改善など、モバイル最適化を強化することが求められます。

Googleアナリティクスを活用し、データに基づいた課題の特定と改善策の検討を行うことで、直帰率の低下につなげることができます。

ヒートマップツール

ヒートマップツールは、ユーザーの視線やクリック・スクロールの動きを可視化 できる強力なツールです。Googleアナリティクスだけでは把握しづらい、「なぜユーザーが離脱したのか?」 という理由を明らかにするのに役立ちます。

① ヒートマップの基本機能

ヒートマップツールは、ユーザーの行動を可視化し、ウェブサイトの改善に役立つ重要なツールです。以下の3つの主要な機能を活用することで、直帰率やコンバージョン率の改善が可能になります。

1. クリックヒートマップ

クリックヒートマップは、ユーザーがサイト内でどの部分を最もクリックしているのかを可視化する機能です。この情報を分析することで、重要なCTA(コールトゥアクション)ボタンが適切にクリックされているかを確認できます。もしクリックが集中していない場合、CTAの位置やデザインの変更が必要であることがわかります。

2. スクロールヒートマップ

スクロールヒートマップは、訪問者がページをどこまでスクロールしているかを可視化する機能です。これにより、重要な情報やCTAが見逃されていないかを確認できます。例えば、多くのユーザーがページの途中で離脱している場合、そのエリアの情報配置を見直すことが効果的です。

3. アテンションヒートマップ(視線ヒートマップ)

アテンションヒートマップは、ユーザーの視線がどの部分に集まっているのかを分析する機能です。このツールを使うことで、目立たせたい情報が適切に視認されているかを確認し、デザインを調整することができます。視線が集まりにくい場所に重要な情報がある場合、その位置やデザインを再考する必要があります。

② おすすめのヒートマップツール

市場には多くのヒートマップツールがありますが、特に以下の3つが使いやすく、直帰率改善に効果的です。

Clarity(Microsoft製・無料)

・完全無料でヒートマップ&セッションリプレイ機能を利用可能

・ユーザーの実際の行動を録画し、離脱の原因を特定できる

Hotjar(有料プランあり)

・直感的な操作でクリック・スクロールヒートマップを確認できる

・フィードバック機能があり、ユーザーの意見を直接収集可能

ミエルカヒートマップ(国内サービス・有料)

・日本語対応で、サポートが充実

・記事ページやLPのコンテンツ配置を最適化するのに適している

これらのツールを活用することで、直帰率を引き下げるための具体的な改善策を見つけることができます。

まとめ

直帰率を下げるには、ユーザーがサイト内でスムーズに情報を得られる環境を整えることが重要です。まず、Googleアナリティクスを活用し、直帰率の高いページや流入元を特定しましょう。次に、ヒートマップツールを活用し、クリックやスクロールのデータを分析することで、ユーザーの離脱ポイントを可視化できます。

さらに、A/Bテストを実施し、ファーストビューの最適化・CTAの改善・導線設計の見直しなどを行うと効果的です。これらの施策を繰り返し改善することで、直帰率を低減し、コンバージョン率の向上につなげることができます。

どこから手をつければいいか分からない…」という方へ

ネットで調べて、改善の考え方はなんとなく理解できた。

けれど、いざ実践しようとすると「このやり方で合っているのか?」「本当に効果が出るのか?」と、不安を感じていませんか?

CVR改善は、ターゲット分析・ページ設計・A/Bテストといった一連のプロセスを、正しい順序と手法で進めなければ効果が出ません。

むしろ、間違ったアプローチでコンバージョンを無理に高めようとすると、ユーザーの不信感を招き、かえってCVRが下がってしまうことすらあります。

そんなときは、一度CVR改善の専門家に相談するのが確実な近道です。

プロの視点で一緒に進めることで、成果につながるだけでなく、WEB担当者としてのスキルアップにもつながります。

正しいやり方を身につければ、今後は社内でも“改善のプロ”として信頼され、会議で社長や上司に「何とかしてくれ」と言われても、自信を持って改善提案ができるようになるはずです。

弊社のCVR改善サービスは、不要なツール導入は一切不要、最小コストで王道の改善アプローチを採用しているため、よりWEB担当者様のスキルとして蓄積しやすいのが特徴です。

もし少しでもCVR改善に興味がある方は、まずは無料相談から始めてみませんか?

無料相談は、以下のフォームに入力してください。