Webサイトのコンバージョン率(CVR)を向上させたいと考えているものの、どこを改善すればよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では、CVRを上げるための具体的な施策を10個厳選し、実践的な改善方法を詳しく解説します。ユーザー目線のサイト設計やCTAの最適化、フォームの改善、A/Bテストの活用など、成果につながるポイントを網羅。データ分析を活用しながら継続的に最適化し、CVR向上を実現しましょう。

問い合わせ数を1.5倍にする方法を知っていますか?

広告費やSEO対策に限界を感じている方へ。

「これ以上アクセス数は増やせない」と思ったときこそ、CVR改善に目を向けるべきタイミングです。

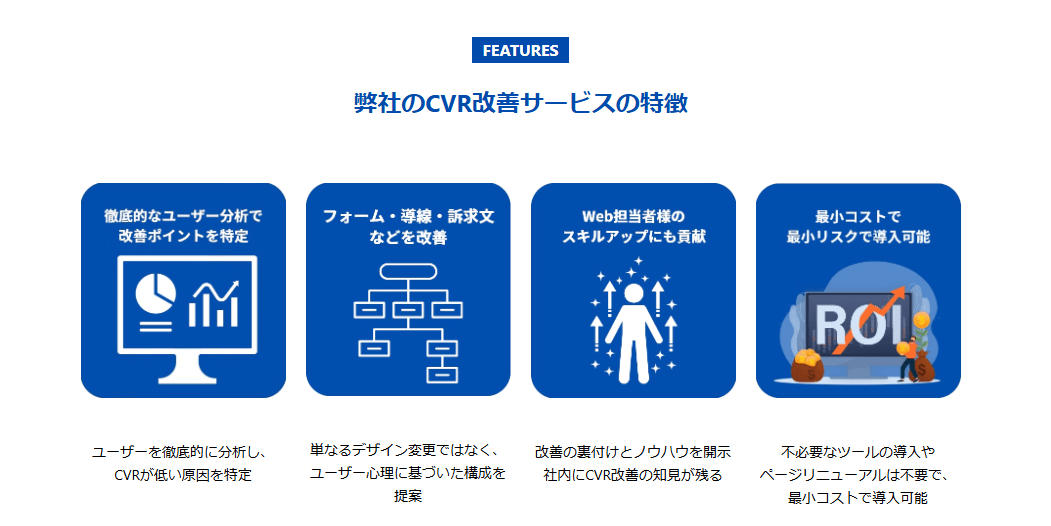

弊社が提供するCVR改善サービスなら、サイト全体を大きく作り直すことなく、今ある構成のまま成果を上げることが可能です。

まずは無料で、“本当に改善すべきポイント”を診断してみませんか?

Contents

- 1 CVRとは?コンバージョン率の基本をおさらい

- 2 CVRを上げるための具体的な施策10選

- 3 CVR向上を継続するために重要なポイント

- 4 まとめ

CVRとは?コンバージョン率の基本をおさらい

CVR(コンバージョン率)は、Webマーケティングにおいて最も重要な指標の一つです。Webサイトに訪れたユーザーのうち、どれだけが目的のアクション(購入、問い合わせ、会員登録など)を完了したかを示す割合を指します。CVRの向上は、ビジネスの成果を高めるだけでなく、広告費の最適化やマーケティング戦略の効率化にも直結するため、正しく理解し、改善を重ねることが重要です。

CVR(コンバージョン率)とは?

CVRの定義と計算方法

CVR(Conversion Rate:コンバージョン率)とは、Webサイトの訪問者(セッション)に対して、コンバージョン(購入、問い合わせ、資料請求など)を達成したユーザーの割合を示す指標です。

CVRの基本的な計算式は以下の通りです。

例えば、10,000人がサイトを訪れ、そのうち100人が商品を購入した場合、CVRは 1.0% となります。

CVRが高いほど、訪問者が目的のアクションを完了しやすいサイト設計ができていることを意味します。 逆にCVRが低い場合は、何らかの要因で訪問者が離脱している可能性が高く、改善が必要です。

CVRの業界平均と比較の重要性

CVRの適正な水準は、業界やサイトの種類によって異なります。以下は、代表的な業界のCVR平均値の目安です。

| 業界・サイト種別 | CVR平均値の目安 |

|---|---|

| BtoB(企業向け)サイト | 1.5% ~ 3.0% |

| BtoC(一般消費者向け)サイト | 2.0% ~ 5.0% |

| ECサイト(ネット通販) | 1.0% ~ 4.0% |

| SaaS(ソフトウェア・サブスク) | 3.0% ~ 7.0% |

| 広告LP(ランディングページ) | 5.0% ~ 15.0% |

自社のCVRを業界平均と比較することで、現状のパフォーマンスが適切かどうかを判断できます。例えば、ECサイトのCVRが1%を下回る場合、フォーム最適化(EFO)やCTAの改善が必要かもしれません。逆に、すでに業界平均以上のCVRがある場合は、さらなる向上のためにA/Bテストを活用するのが効果的です。

CVRの向上は、単なる数値の改善ではなく、最終的にビジネスの収益や顧客体験の向上に直結します。

CVRを上げるメリットとは?

1. 売上アップ

CVRを向上させる最大のメリットは、売上の増加につながることです。例えば、現在のCVRが1%で、10,000人が訪問し100人が購入しているサイトがあるとします。ここでCVRを1.5%に改善すると、同じ訪問者数でも150人が購入することになり、売上が1.5倍に増加します。

特に、集客にコストがかかるECサイトやSaaSサービスでは、流入を増やすよりも既存の訪問者のコンバージョン率を高める方が、より効率的に売上を伸ばせるケースが多いです。

2. 広告費の効率化(CPAの低減)

CPA(Cost Per Acquisition:顧客獲得単価)は、1人の顧客を獲得するためにかかる広告費を指します。

CPAの計算式は以下の通りです。

例えば、100,000円の広告費で100件のコンバージョンを獲得している場合、CPAは1,000円となります。しかし、CVRが向上すると、同じ広告費でも獲得できるコンバージョン数が増えるため、CPAが下がり、広告の費用対効果(ROAS)が向上します。CVRを上げることで、「広告費を増やさなくても利益を最大化できる」仕組みを作ることが可能です。

3. 訪問者を最大限活用するマーケティング施策

CVRの向上は、新規ユーザー獲得だけでなく、既存の訪問者を最大限に活用することにもつながります。

例えば、月間10,000人が訪れるサイトで、CVRが1%から2%に向上した場合、新たに10,000人の訪問者を増やしたのと同じ効果を得ることができます。

これにより、以下のメリットが生じます。

・SEOや広告費を削減しつつ、売上を向上させる

・既存の訪問者をより効果的にコンバージョンに導く

・ユーザーエクスペリエンス(UX)を向上させ、リピーター獲得につなげる

CVRを上げるための具体的な施策10選

CVR(コンバージョン率)を向上させるためには、ユーザーがストレスなくコンバージョンできる環境を整えることが重要です。ここでは、Webサイトの最適化から心理学的アプローチまで、効果的な10の施策を詳細に解説します。

1.ユーザー目線のサイト設計にする

CVR(コンバージョン率)を向上させるためには、ユーザーがストレスなく目的のアクションを完了できるサイト設計が不可欠です。サイトの導線が分かりにくかったり、必要な情報にたどり着くまでに手間がかかると、ユーザーは途中で離脱してしまいます。

そのため、「迷わずに目的地へたどり着ける導線設計」「分かりやすいナビゲーション」「直感的に操作できるUI/UX」を意識することが重要です。

具体的な施策

①直感的に操作できるナビゲーション設計

ユーザーが欲しい情報に最短距離でアクセスできるようにすることが重要です。

改善ポイント

・メニューのカテゴリを整理する

「商品」「サービス」「お問い合わせ」など、ユーザーの行動を想定した分かりやすい分類にする

抽象的なメニュー(例:「ソリューション」)ではなく、具体的な名称にする(例:「料金プラン」)

・グローバルナビゲーションを固定表示

スクロールしてもナビゲーションが見える状態にし、ユーザーがすぐに目的のページへ遷移できるようにする

・パンくずリストを設置する

現在のページがサイト内のどこに位置するのかを明示することで、ユーザーが迷わないようにする

②ファーストビューで何を提供するサイトか明確に伝える

ユーザーがページを開いた瞬間に「このサイトは自分にとって必要かどうか」を判断します。ファーストビューで適切に情報を伝えられないと、数秒以内に離脱される可能性が高まります。

改善ポイント

・キャッチコピーで何を提供するサイトか明確に伝える

例:「○○業界のための○○サービス」「月額○○円で始められる○○ツール」

・画像や動画を活用し、視覚的に伝える

商品やサービスを実際に利用するイメージを表示すると、直感的に理解しやすい

・CTA(行動喚起)をファーストビューに配置する

例:「無料相談はこちら」「今すぐ資料をダウンロード」など

③コンバージョンまでの導線をシンプルにする

「お問い合わせフォームがどこにあるか分からない」「購入ボタンが目立たない」といった問題は、CVRの低下につながります。ユーザーが迷わずにアクションを完了できるよう、導線を最適化することが重要です。

改善ポイント

・CTAボタンを目立つ場所に配置

ファーストビュー、ページの途中、ページの最下部など複数箇所に設置する。

色のコントラストを強調し、視認性を向上させる。

・フォームや決済フローを最適化

必要最小限のステップでコンバージョンできるようにする。

→例:会員登録を簡素化(SNSログインの導入)

④ユーザーの行動を分析し、改善を繰り返す

サイト設計を最適化するには、ユーザーがどのようにサイトを閲覧し、どこで離脱しているのかを把握することが重要です。

活用すべき分析ツール

Googleアナリティクス:訪問者の流入経路や滞在時間、離脱率を分析

ヒートマップツール(Hotjar, Mouseflowなど):ユーザーがどこでスクロールを止め、どのボタンをクリックしているかを可視化

データを基に改善を繰り返し、ユーザー目線で使いやすいサイトを構築することが、CVR向上のカギとなります。

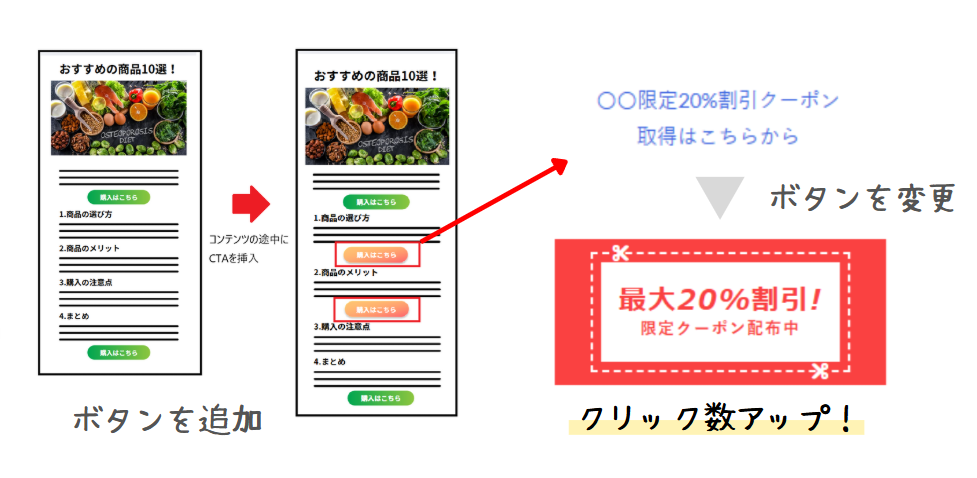

2.CTA(コールトゥアクション)を最適化する

CTA(Call To Action)は、ユーザーに特定のアクションを促すための重要な要素です。CTAの設計が適切でないと、クリック率が低下し、結果的にCVR(コンバージョン率)も下がることになります。

CTA最適化では、「視認性」「文言」「配置」「デザイン」の4つの要素がカギとなります。これらを適切に調整することで、より多くのユーザーに行動を促し、コンバージョンを最大化できます。

CTAの最適化ポイントは以下です。

CTA最適化のポイント

1.視認性を高めるデザイン(目立つ色、適切なサイズ)

2.行動を促す文言(メリット・緊急性を加える)

3.適切な配置(ファーストビュー・スクロール追従など)

4.A/Bテストで最適なCTAを見つける

具体的な施策

①CTAボタンのデザインを最適化

CTAのデザインは、ユーザーの視線を引きつけ、クリックを促す重要な要素です。適切なデザインのCTAボタンを設置することで、クリック率を大幅に向上させることができます。

改善ポイント

・CTAの色を変更し、視認性を高める

背景とコントラストの強い色を選ぶ(例:青系サイトならオレンジのボタン)

赤:緊急性・今すぐ行動を促す

オレンジ:親しみやすさ・活発さ

緑:安心感・承認の意味(「OK」のイメージ)

青:信頼感・冷静さ(ビジネス向け)

・ボタンのサイズを適切に設定する

大きすぎると違和感があり、小さすぎると見落とされるため、自然なサイズに調整

スマホではタップしやすいサイズ(横幅100〜150px、高さ40〜50px)を推奨

・ホバーエフェクトを追加

マウスオーバーで色を変える、ボタンが少し浮き上がるなどの視覚効果を入れると、クリック率が向上

②CTAの文言を最適化

CTAの文言によって、ユーザーの心理的ハードルを下げることが可能です。「ただのボタン」ではなく、ユーザーがクリックしたくなるコピーを考えることが重要です。

改善ポイント

・具体的な行動を促す表現にする

「お問い合わせ」 → 「無料相談してみる」

「登録する」 → 「3分で簡単登録」

・メリットを強調する

「申し込む」 → 「今なら初月無料で試せる!」

「詳細はこちら」 → 「最安値で購入する」

・緊急性・限定性を加える

「今だけ」「○○名限定」「残りわずか」 などの表現で行動を促す

→例:「今すぐ申し込むと30%オフ!」

③CTAの配置を最適化

CTAの位置が適切でないと、ユーザーに気づかれず、クリックされません。ユーザーの行動導線に沿って、最適な位置にCTAを配置することが重要です。

改善ポイント

・ファーストビュー(スクロールせずに見える範囲)に設置

多くのユーザーが最初に目にする部分にCTAを配置すると、クリック率が向上

・ページ内の複数箇所にCTAを配置

重要なコンテンツの後や、ユーザーが行動を起こしやすいタイミングでCTAを入れる

<効果的なCTA配置例>

ヒーローイメージ(ファーストビュー)

商品・サービス説明の直後

ユーザーレビューや成功事例の後

ページの最下部(スクロール完了時)

・スクロール時に追従するCTAを導入

ヘッダーやフッターに固定表示させ、いつでもクリックできる状態にする

④A/Bテストで最適なCTAを検証

CTAは、デザインや文言、配置によってクリック率が大きく変わります。そのため、A/Bテスト(スプリットテスト)を活用し、最適なCTAを見つけることが重要です。

A/Bテストで試すべき要素

・CTAの文言

「無料相談する」 vs 「今すぐ相談する」

「申し込む」 vs 「特典付きで申し込む」

・CTAボタンの色

青 vs オレンジ(色の違いによるクリック率変化を分析)

・配置

CTAをファーストビューの中央に置く vs 右端に配置

・デザイン

角丸ボタン vs 角ばったボタン

A/Bテストは一定期間(1〜2週間)実施し、データに基づいて最適なパターンを選択することが大切です。

3.ランディングページ(LP)を改善する

ランディングページ(LP)は、CVRを左右する最も重要な要素の一つです。LPの設計次第で、訪問者がそのまま離脱するか、それともコンバージョンするかが決まります。効果的なLPには、「ユーザーを引き込むファーストビュー」「魅力的なコンテンツ構成」「説得力のあるCTA配置」が必要不可欠です。

ここでは、LPを最適化し、CVRを向上させるための具体的な施策について解説します。

LP改善のポイント

①ファーストビューで価値を明確に伝える

②AIDAの法則に沿ったコンテンツ設計をする

③不要な要素を削除し、シンプルなレイアウトにする

④信頼性を高める要素を追加する(導入実績・レビュー・保証など)

具体的な施策

①ファーストビューを最適化

LPを訪れたユーザーが最初に目にする部分(ファーストビュー)が適切でないと、すぐに離脱されてしまいます。最初の3秒で「自分にとって価値のあるページだ」と感じてもらうことが重要です。

改善ポイント

・キャッチコピーで一瞬で価値を伝える

例:ユーザーが得られるメリットを明確に伝える

×「最高のマーケティングツール」

○「売上を2倍にするWEBマーケティングツール」

・ファーストビューにCTAを設置する

「無料で試す」「資料ダウンロード」「今すぐ申し込む」などのCTAを目立つ位置に配置

・視覚的に訴えるデザインを導入

背景に商品画像や動画を活用し、直感的に価値が伝わるようにする

ユーザーがサイトを訪れる目的に即したビジュアルを使用

②AIDAの法則(注意→興味→欲求→行動)を活用

効果的なLPは、AIDAの法則(Attention:注意、Interest:興味、Desire:欲求、Action:行動)に沿って構成されています。

AIDAに基づくLP構成

・Attention(注意):ユーザーの関心を引く

強力なキャッチコピー

魅力的なビジュアル

・Interest(興味):具体的な説明で関心を深める

商品・サービスの特徴や強みを分かりやすく伝える

導入事例やデータを使い、納得感を持たせる

・Desire(欲求):ユーザーが「欲しい」と思う情報を提供

ベネフィット(得られる価値)を具体的に説明

実際の利用者の声・口コミを掲載

・Action(行動):CTAを設置し、行動を促す

「今すぐ申し込む」「無料で試す」などのCTAボタンを目立つ位置に配置

期限を設定して緊急性を持たせる(例:「○○名限定キャンペーン」)

③余計な要素を排除し、シンプルな構成にする

LPでは、情報過多にならないように注意することが大切です。訪問者は、短時間でLPの価値を判断し、コンバージョンするかどうかを決めます。

改善ポイント

・不要な情報を削除し、シンプルな1カラムレイアウトを採用する

・コンバージョンに直結しないリンクを減らす(外部ページへの誘導は最小限にする)

・箇条書きやアイコンを活用し、視認性を高める

④信頼を強化する要素を追加

訪問者が「このサービスは本当に信頼できるのか?」と不安に思った場合、コンバージョン率は下がります。LPには、信頼性を高めるための要素を追加することが重要です。

改善ポイント

・導入実績を明記する(例:「累計○○社導入」「利用者満足度98%」など)

・実際のユーザーの声を掲載する(動画レビューやテキスト形式の口コミ)

・保証制度・無料トライアルの有無を強調する(例:「30日間返金保証」「初月無料」など)

・プライバシーマークやSSL対応を表示し、セキュリティ対策をアピール

4.フォーム最適化(EFO)で離脱を防ぐ

フォーム最適化(EFO:Entry Form Optimization)は、ユーザーがコンバージョンに至る最後のステップでの離脱を防ぐための施策です。どんなに良い広告やランディングページを作成しても、フォーム入力の途中で離脱されてしまうとCVRは向上しません。

実際に、「入力フォームの途中離脱率」は約50〜80%とも言われており、最適化によってCVRを大幅に向上させることが可能です。ここでは、フォーム最適化の具体的な方法について詳しく解説します。

ポイント

①入力項目を最小限に抑える(不要な入力を削減)

②入力支援機能を活用し、ユーザーの手間を減らす

③視認性の高いデザインにする(スマホ対応も強化)

④送信後の流れやプライバシーの安全性を明記する

具体的な施策

①入力項目を最小限にする

入力項目が多すぎると、ユーザーは面倒に感じて途中で離脱してしまいます。

改善ポイント

・必要最低限の情報だけを入力させる

× 「住所」「電話番号」「会社名」などを必須にする

○ 本当に必要な項目だけに絞る(例:名前・メールアドレス)

・「任意」と「必須」を明確に分ける

すべてを必須にせず、本当に必要な項目だけ必須にする

・ステップ形式(分割フォーム)を活用

長いフォームは分割し、「次へ進む」ボタンを追加することで心理的負担を軽減

②入力支援機能を追加

入力の手間を減らすことで、離脱を防ぐことができます。

改善ポイント

・オートコンプリート機能を導入

例:「郵便番号を入力すると自動で住所が入力される」

・ドロップダウンリストを活用

例:「都道府県」「職業」「業種」などをリスト化し、ユーザーが選択しやすくする

・カレンダー入力を採用

例:「日付入力は手入力ではなく、カレンダーから選択できるようにする」

③フォームのデザインを最適化

フォームの視認性が低い、見づらい、操作しにくいといった要素も離脱の原因になります。

改善ポイント

・余白を適切に設け、視認性を高める

・入力欄のサイズを適切に設定(小さすぎるとストレスを感じる)

・スマホ対応を強化(タップしやすいボタン・適切な文字サイズ)

・入力ミスをリアルタイムでチェックし、わかりやすいエラーメッセージを表示

④ユーザーの不安を解消する

「フォームを送信すると、どのようなことが起こるのか?」が分からないと、ユーザーは不安を感じて離脱してしまいます。

改善ポイント

・送信後の対応を明記

例:「送信後、1営業日以内にご連絡します」「自動返信メールをお送りします」

・データの取り扱いを明記

例:「プライバシーポリシーに基づき、入力された情報は適切に管理されます」

・入力補助のアニメーションや説明を追加

例:「メールアドレスは、パスワード再設定時のみに使用されます」

5.信頼性を高める要素を追加する

ユーザーがWebサイトでコンバージョン(購入・問い合わせ・資料請求など)を行う際、「このサイトは本当に信頼できるのか?」という心理的な不安が大きな障壁になります。

特に、以下のような疑問を抱かせるサイトは、CVRが低下しやすい傾向にあります。

ユーザーが感じる不安の例

「このサービスを利用して、本当にメリットがあるのか?」

「実績はあるのか? 他の人も利用しているのか?」

「料金や契約内容に不透明な点はないか?」

「支払い情報を入力して大丈夫なのか?」

「申し込んだ後、しつこい営業をされるのでは?」

信頼性を高めるポイント

①導入実績・成功事例を明示(数値データ・企業ロゴ)

②ユーザーレビュー・口コミを掲載(★評価・SNS投稿)

③返金保証・無料トライアルを提供

④セキュリティ対策(SSL対応・プライバシーマーク)を明記

⑤料金の透明性を確保(隠れたコストをなくす)

具体的な施策

①実績・導入事例を明示する

ユーザーは「他の人がすでに利用しているか?」を重視する傾向があります。そのため、実績や導入事例を掲載することで信頼性を高めることが可能です。

改善ポイント

・導入実績(数値データ)を明記

「累計10,000社が導入」「会員数50万人突破!」「顧客満足度98%」「リピート率80%」「導入後、CVRが平均1.8倍に向上!」等

・有名企業の導入事例を掲載

企業ロゴを一覧表示(視覚的に「これだけの企業が使っている」と伝えられる)

具体的な成果を記載

「○○社:このサービスを導入し、売上が20%向上」

「○○株式会社:フォーム最適化でCVRが2倍に」

・業界別の成功事例を追加

「ECサイト」「SaaS」「BtoB企業」など、業界ごとに成功事例を紹介

②ユーザーレビュー・口コミを掲載する

ユーザーは、「実際に利用した人の評価」を非常に重視します。特に、第三者の声(レビュー・口コミ)があると、信頼感が増し、CVR向上につながります。

改善ポイント

・リアルなユーザーレビューを掲載

「○○を導入後、売上が○○%アップしました!」

「このサービスのおかげで、業務効率が改善しました!」

★評価(星マーク)をつける(例:★★★★★ 4.8/5.0)

・動画レビューを活用

実際のユーザーがサービスを利用した感想を動画で紹介

・SNSでの口コミを掲載

TwitterやInstagramのポジティブな投稿を埋め込む

③保証・無料トライアルをアピール

「万が一のリスクがないか?」を気にするユーザーに対して、保証制度や無料トライアルを提供することで安心感を与えることができます。

改善ポイント

・返金保証制度を導入

「30日間返金保証」「満足できなかった場合は全額返金」等

・無料トライアルをアピール

「まずは無料で試してみる」「7日間無料体験できます」「お試しプランで気軽にスタート!」等

④セキュリティ対策・認証マークを掲載

個人情報を入力するフォームや決済ページでは、「このサイトは安全か?」という不安を払拭することが重要です。

改善ポイント

・SSL/TLS対応(https)を明示

「このサイトはSSL暗号化通信を採用しています」

・プライバシーマークを表示

「個人情報は適切に管理されています」

「JIPDEC(プライバシーマーク認定機関)の認証を取得」

・セキュリティ対策を明記

「第三者機関によるセキュリティ審査済み」

「クレジットカード情報は安全に管理されます」

・決済サービスのロゴを表示

「Visa」「Mastercard」「PayPay」「Amazon Pay」などのロゴを掲載し、安心感を強化

⑤料金の透明性を確保

料金体系が不明瞭だと、ユーザーは「本当にこの金額だけでいいのか?」「追加料金はかからないのか?」という不安を抱き、離脱してしまいます。

改善ポイント

・料金を明確に表示

×「お問い合わせください」

○「月額9,800円(税込)」

・追加料金の有無を明記

「この金額以外は一切かかりません」

・価格比較表を設置

例:「競合サービスA:15,000円」「当社:9,800円(同等の機能)」

6.スマホ対応(モバイル最適化)を強化する

スマートフォン経由のWebサイト訪問者は年々増加しており、多くのサイトでは訪問者の50〜80%がモバイルユーザーとなっています。しかし、PC向けのデザインのままでは、スマホユーザーの利便性が低下し、CVR(コンバージョン率)が著しく下がる可能性があります。モバイル最適化を強化することで、ユーザーがストレスなくサイトを閲覧・操作でき、コンバージョンまでスムーズに進めるようになります。

信頼性を高めるポイント

①レスポンシブデザインを採用し、横スクロールなしで表示

②ナビゲーション・レイアウトをスマホ向けに最適化

③スマホ向けのCTA(固定表示・適切なサイズ)を導入

具体的な施策

①レスポンシブデザインを採用

モバイル対応の基本は、レスポンシブデザインの採用です。レスポンシブデザインとは、画面サイズに応じてサイトのレイアウトが自動調整される設計のことを指します。

改善ポイント

・横スクロールなしで閲覧可能なレイアウトにする

画面幅に合わせてコンテンツが自動的に調整されるようにする

・画像とボタンのサイズを適切に設定する

例:ボタンのタップしやすいサイズ → 幅48px以上(Google推奨)

・フォントサイズを適切に調整する

例:PC向けの小さなフォント(10pxなど)はスマホでは読みにくいため、最低16px以上に設定する

②スマホユーザー向けのUI/UXを最適化

モバイルサイトでは、ユーザーが片手で簡単に操作できるかどうかが重要になります。 スマホ特有の操作性を考慮したUI/UXを設計することで、ユーザーの利便性を高め、CVR向上につなげます。

改善ポイント

・片手操作を考慮したレイアウトにする

重要なボタン(CTA)は、片手の親指が届きやすい画面下部に配置

・ナビゲーションを簡素化する

メニューをハンバーガーメニュー(≡アイコン) にまとめ、画面をスッキリさせる

・不要なポップアップを削減する

モバイルでの過剰なポップアップは離脱の原因になるため、必要最小限にする

③モバイル向けのCTAを最適化

モバイルサイトのCTA(コールトゥアクション)ボタンは、PCとは異なる設計が必要です。スマホユーザーは「スクロールが多くなる」「画面サイズが小さい」ため、CTAが見えづらくなることがあります。

改善ポイント

・CTAボタンを固定表示する

画面下部に追従する「固定CTAボタン」を設置

・ボタンのサイズをタップしやすい大きさにする

最低でも横幅120px以上、ボタン間隔10px以上を確保

・ファーストビュー内にCTAを配置

ユーザーが最初に見たときにアクションを起こしやすい設計にする

7.ヒートマップ分析でボトルネックを特定する

ヒートマップ分析とは、ユーザーのサイト上での行動を視覚的に把握し、どのエリアで興味を持ち、どこで離脱しているのかを特定するための手法です。これにより、CVRを低下させている要因(ボトルネック)を明確にし、効果的な改善策を講じることが可能になります。

ヒートマップを活用することで、以下のようなユーザー行動データを分析できます。

ヒートマップで分かること

・スクロールデータ:どこまでスクロールされているか?(離脱ポイント)

・クリックデータ:どこがクリックされているか?(重要な要素が無視されていないか?)

・アテンションデータ:どこに視線が集中しているか?(重要な情報が見られているか?)

信頼性を高めるポイント

①スクロールデータを分析し、離脱ポイントを特定

②クリックデータを確認し、誤クリックや無視されている要素を発見

③アテンションデータを活用し、視線の集中エリアを把握

具体的な施策

①スクロールデータを分析し、離脱ポイントを特定

「ファーストビューで離脱してしまう」「CTAまでスクロールされていない」などの問題を発見できます。

改善ポイント

・ユーザーがスクロールをやめるポイントを特定

例えば「ページの50%で離脱する」場合、その位置までに重要な情報を配置する

・CTAボタンの位置を調整

ユーザーがスクロールする前にCTAが見えるようにする(ファーストビュー内に配置)

・長すぎるページの簡略化

スクロールが多すぎると離脱するため、不要な情報を削除し、簡潔な構成にする

②クリックデータを分析し、誤クリックや無視されている要素を発見

クリックヒートマップを活用すると、ユーザーがどの要素をクリックしているか、またはクリックしていないかを確認できます。

改善ポイント

・意図しない箇所がクリックされている場合

例:「画像がクリックされているが、リンクがない」→ クリック可能なCTAを追加

・CTAボタンがクリックされていない場合

CTAの位置・デザイン・文言を変更し、クリックしやすくする

・ナビゲーションメニューの使用状況を確認

「重要なページのリンクがクリックされていない」→ メニュー配置や文言を見直す

③アテンションデータを分析し、視線の集中エリアを把握

アテンションヒートマップ(視線追跡データ)を使うと、ユーザーの視線がどこに集中しているかを確認できます。特に「どの部分が最も読まれているか?」を分析することで、重要な情報の配置を最適化できます。

改善ポイント

・重要なメッセージを視線が集まるエリアに配置

例:「CTAが視線の範囲外」→ CTAの位置を変更

・不要な情報を削減し、重要なエリアを強調

例:「視線が集まりすぎる部分に情報が多すぎる」→ 情報を整理し、CTAを際立たせる

8.A/Bテストを活用して最適な改善を行う

A/Bテスト(スプリットテスト)は、2つ以上の異なるバージョンのページや要素を比較し、どちらがより高いCVR(コンバージョン率)を生み出すかを検証する手法です。

デザインや文言の変更が実際に成果を生むのか、単なる思い込みなのかをデータで判断できるため、効果的な改善策を見つける手段として非常に有効です。A/Bテストを継続的に行うことで、データに基づいたサイト改善が可能となり、長期的にCVRの向上が期待できます。

信頼性を高めるポイント

①CTAのデザイン・配置・文言をテスト

②ページレイアウト(1カラム vs 2カラム、画像の有無)を検証

③フォームの入力項目を最適化

④キャッチコピーの表現を変更

⑤データを正しく分析し、有意な結果が出た施策を採用

具体的なやり方

A/Bテストの基本的な流れ

A/Bテストを効果的に実施するためには、明確な目的を持ち、適切な手順で進めることが重要です。

A/Bテストの手順

手順1:テストの目的を決める

例:「CTAボタンの色を変更したらCVRは向上するか?」

例:「ページのレイアウトを変更したら滞在時間は増加するか?」

手順2:仮説を立てる

例:「CTAボタンをオレンジに変更すれば、目立つためクリック率が上がるはず」

手順3:テスト対象の2パターンを作成(Aパターン / Bパターン)

A:現行のデザイン(コントロールグループ)

B:変更を加えたバージョン(テストグループ)

手順4:一定期間データを収集する

最低でも2週間〜1ヶ月程度実施(短すぎるとデータの信頼性が低い)

手順5:結果を分析し、最適なバージョンを採用

統計的に有意差が出たら、勝ちパターンを本採用

A/Bテストで試すべき要素

A/Bテストでは、さまざまな要素を変更してテストできます。特にCVRに大きく影響する要素を優先的にテストすると効果的です。

テストすべき主要な要素

・CTA(コールトゥアクション)

ボタンの色:「青 vs 赤」「緑 vs オレンジ」

ボタンの文言:「今すぐ登録」 vs 「無料で試す」

ボタンの配置:「ページの上部 vs ページ下部 vs 追従型」

・ページレイアウト

1カラムレイアウト vs 2カラムレイアウト

ファーストビューのデザイン変更

画像・動画の有無

・フォームの入力項目

入力項目の数:「8項目 vs 4項目(短縮版)」

エラーメッセージの表示方法:「リアルタイムエラー vs 送信後にエラー表示」

・キャッチコピー

シンプルなコピー vs 詳細な説明を含むコピー

「数字」を入れる vs 「感情に訴える」表現

A/Bテストのデータ分析

A/Bテストの結果を正しく分析し、統計的に意味のある結果(有意差)が出ているかを確認することが重要です。

分析のポイント

・統計的に有意な差があるかを確認する(p値 < 0.05)

・サンプル数が十分か?(最低でも数千PV以上)

・コンバージョンの増減が一時的なものではないか?(一定期間テストを続ける)

<A/Bテスト結果の評価例>

| テスト項目 | Aパターン | Bパターン | CVRの差異 | 有意差 |

|---|---|---|---|---|

| CTAボタンの色(青 vs オレンジ) | 2.5% | 3.1% | +24%向上 | p < 0.05(有意) |

| フォームの項目数(6項目 vs 3項目) | 3.8% | 4.9% | +28%向上 | p < 0.05(有意) |

| キャッチコピー変更 | 4.2% | 4.3% | +2%向上 | p = 0.12(有意差なし) |

※ 有意差なし(p > 0.05)の場合は、テスト結果を採用せず、別の施策を検討

A/Bテストの注意点

A/Bテストを行う際には、以下のポイントに注意する必要があります。

A/Bテストの注意点

・一度に複数の変更をしない(どの変更が影響したのか分からなくなる)

・短期間で結果を判断しない(最低でも2週間以上テストを継続する)

・データの信頼性を確保する(PV数・コンバージョン数が十分か確認)

9.Web接客ツールを活用してエンゲージメントを高める

Web接客ツールを活用することで、ユーザーの疑問をリアルタイムで解決し、コンバージョン率(CVR)を向上させることができます。

特に、「購入を迷っている」「問い合わせするほどではないが不安がある」「次のアクションに迷っている」などのユーザーに対して、最適なタイミングでサポートを提供することが重要です。Web接客ツールを導入すると、以下のような効果が期待できます。

Web接客ツールの導入メリット

・リアルタイムでユーザーの疑問を解決し、離脱を防ぐ

・ユーザーごとにパーソナライズされた提案が可能

・潜在顧客のエンゲージメントを高め、CVRを向上させる

・チャットボットなどを活用し、24時間対応を実現

・ユーザーの行動データを活用し、より効果的な接客が可能

信頼性を高めるポイント

①チャットボットを導入し、リアルタイム対応を実現

②ポップアップを活用して、離脱を防ぎつつ適切なアクションを促す

③ユーザーの行動履歴に基づいたパーソナライズ対応を実施

④離脱防止メッセージを適切なタイミングで表示し、コンバージョンを促進

具体的なやり方

①チャットボットを活用してリアルタイム対応を実現

チャットボットを導入することで、ユーザーの疑問をすぐに解決し、離脱を防ぐことができます。また、FAQ対応や問い合わせ受付を自動化することで、サポートの負担を軽減することも可能です。

改善ポイント

・24時間自動対応が可能

ユーザーが問い合わせをするタイミングを逃さない

・シナリオ設計によるガイド

よくある質問(FAQ)に自動で対応し、必要に応じて有人対応へ誘導

・CVR向上に直結する質問に対する対応

例:「価格は?」「サポート体制は?」「返品は可能?」といった不安を解消

②ポップアップを活用してコンバージョンを促進

Web接客ツールを利用すると、ユーザーの行動に応じて適切なタイミングでポップアップを表示することができます。ポップアップは適切に使用すれば、ユーザーの離脱を防ぎ、CVR向上に貢献します。

改善ポイント

・離脱直前のユーザーにクーポンや特典を提示

例:「このページを離れる前に、今なら10%オフクーポンをプレゼント!」

・一定時間滞在したユーザーに対してアクションを促す

例:「お困りですか?無料相談を受付中!」

・エンゲージメントを高めるキャンペーンを表示

例:「メルマガ登録で限定コンテンツをプレゼント!」

③パーソナライズされたレコメンド機能を活用

ユーザーの行動履歴を基に、興味・関心に合ったコンテンツや商品をレコメンドすることで、エンゲージメントを向上させることができます。

改善ポイント

・閲覧履歴に基づいた関連商品の提案

例:「この商品を見ているあなたにおすすめ!」

・過去の訪問データを活用したパーソナライズ対応

例:「前回閲覧した商品を再提案」「過去にカートに入れた商品を表示」

・ユーザーのセグメントに応じたメッセージを表示

例:「初回訪問者にはブランドの紹介」「リピーターには限定オファー」

④離脱防止メッセージを表示

Web接客ツールを活用すると、ユーザーの離脱を防ぐための適切なメッセージを表示できます。

特に、「カートに商品を入れたのに購入しない」「問い合わせページを開いたまま放置」などのユーザーに対して、行動を促すメッセージを表示することでCVRを向上できます。

改善ポイント

・カート放棄ユーザーに購入を促すメッセージを表示

例:「カートに商品が入ったままです。お忘れではありませんか?」

・一定時間サイトを離れずにいるユーザーに対してアクションを促す

例:「お悩みですか?よくある質問はこちら」

・問い合わせページを開いたまま放置しているユーザーにメッセージを表示

例:「今すぐお問い合わせいただければ、最短1営業日で対応可能です!」

10.ページ表示速度を向上させる

ページの表示速度(ページスピード)は、ユーザー体験(UX)とコンバージョン率(CVR)に大きな影響を与える重要な要素です。

Googleの調査によると、ページの読み込みに3秒以上かかると、訪問者の53%が離脱するとされています。また、ページスピードはSEOのランキング要因の一つでもあり、遅いサイトは検索順位が下がる可能性もあります。

したがって、ページ表示速度を改善することは、離脱率の低下・CVR向上・SEO評価の向上につながる施策です。

ページスピードを向上させる施策

①画像の最適化(WebP化・サイズ縮小・遅延読み込み)

②ブラウザキャッシュ・CDNの活用で再訪問時の速度を向上

③不要なJavaScript・CSSを削減し、非同期読み込みを設定

④サーバーの応答時間を短縮し、パフォーマンスを最適化

⑤Google PageSpeed Insightsで問題点を定期的にチェック

具体的なやり方

①画像を最適化し、ファイルサイズを削減

画像のデータ量が大きすぎると、ページの読み込みが遅くなります。適切に圧縮・最適化することで、画質を維持しながら軽量化できます。

改善ポイント

・画像フォーマットを最適化

JPEG → WebP / PNG → WebP(WebPはJPEGより30%以上軽量)

透明が不要ならPNGをJPEGに変更

・画像のサイズを適切に設定

例:「スマホで表示する画像を高解像度のままにしない(必要以上に大きい画像は縮小する)」

・Lazy Load(遅延読み込み)を適用

ユーザーがスクロールして初めて画像を読み込むことで、初回表示を高速化

②キャッシュを活用し、再訪問時の速度を向上

ブラウザキャッシュを適切に設定することで、再訪問時のページ読み込みを高速化できます。

改善ポイント

・ブラウザキャッシュを設定

CSS・JavaScript・画像などの静的ファイルをブラウザに保存し、再訪問時のロード時間を削減

・CDN(コンテンツデリバリーネットワーク)を活用

例:「Cloudflare」「AWS CloudFront」などを使用し、世界中のサーバーに分散配信

・Gzip圧縮、Brotli圧縮を有効化

サーバー側でファイルを圧縮し、転送サイズを削減

③不要なJavaScript・CSSを削減

不要なスクリプトが多いと、ページの描画が遅くなります。特に、外部から読み込むJavaScriptやCSSは、最適化することで大幅に速度改善が可能です。

改善ポイント

・使用していないCSSやJavaScriptを削除

例:「使っていないアニメーションCSSを削減」「不要なプラグインを無効化」

・JavaScriptの非同期読み込み(Async / Defer)

例:「遅延ロードできるスクリプトを async または defer 設定に変更」

・外部スクリプト(フォント・広告タグなど)の影響を抑える

例:「Google Fontsをローカルホスト化」「不要なタグマネージャーのスクリプトを削減」

④サーバーの応答時間を短縮

サーバーの処理速度が遅いと、どれだけサイトを最適化しても表示速度が遅くなります。適切なサーバー設定を行い、レスポンスを改善することが重要です。

改善ポイント

・高速なサーバー・プランを選択

例:「共用サーバー → VPS / クラウドサーバーへ移行」

・PHPやデータベースの最適化

例:「不要なクエリを削除」「MySQLのインデックスを最適化」

・HTTP/2やHTTP/3に対応

最新の通信プロトコルを使用し、データ転送を最適化

⑤Google PageSpeed Insights で問題点を分析

Google PageSpeed InsightsやLighthouseを活用し、具体的な遅延要因を特定し、改善策を実行します。

確認するべきポイント

First Contentful Paint(FCP):最初のコンテンツが表示されるまでの時間

Largest Contentful Paint(LCP):ページのメインコンテンツが読み込まれるまでの時間

Cumulative Layout Shift(CLS):ページレイアウトのズレ(UXの悪化を防ぐ指標)

CVR向上を継続するために重要なポイント

CVRを継続的に改善するためには、データに基づいた意思決定が欠かせません。

Googleアナリティクス、ヒートマップ、A/Bテストなどのツールを活用し、現状の問題点を正しく把握しながらPDCAを回すことが重要です。

改善のための分析手法

① Googleアナリティクスでユーザーの行動を把握

Googleアナリティクスを活用することで、ユーザーがどこから流入し、どのページでコンバージョンしているか、またはどこで離脱しているかを把握できます。

② ヒートマップを活用してユーザーの行動を可視化

Googleアナリティクスではわからない、ページ内でのユーザーの動きをヒートマップで可視化することで、改善すべきポイントを特定できます。

③ A/Bテストで最適な改善策を見つける

A/Bテストを活用することで、データに基づいて最も効果的なデザイン・コピー・CTAのパターンを決定できます。

ユーザー行動の変化に対応する

市場やユーザーのニーズは常に変化しており、以前は効果的だった施策が、時間の経過とともに成果を出しにくくなることもあります。競合分析やUXの最適化を継続することで、変化に柔軟に対応しながら、CVRを維持・向上させることが重要です。

トレンドの変化を定期的に分析

マーケティングやUXのトレンドが変化すると、ユーザーの期待値も変わります。そのため、最新の市場動向を常にチェックし、変化に合わせた改善を行うことが重要です。

トレンド分析のポイント

・Googleトレンドで検索ボリュームの変化を確認

・業界の最新ニュースやレポートをチェック

・競合サイトの変化をモニタリング(デザイン・CTA・料金モデルなど)

UX改善を継続的に実施

ユーザー体験(UX)の向上は、CVRを維持・向上させるために欠かせない施策です。特に、モバイル最適化やサイトの使いやすさを向上させることで、ユーザーの離脱を防ぎ、コンバージョンを促進できます。

UX改善のポイント

・スマホ対応を最適化

例:「モバイルファーストのデザインに変更」「ボタンをタップしやすいサイズに調整」

・サイトの直感的な操作性を向上

例:「ナビゲーションを簡素化」「ユーザーが迷わない導線設計」

・フォームの最適化

例:「入力項目の削減」「リアルタイムエラーメッセージの導入」

まとめ

CVR(コンバージョン率)を向上させるためには、ユーザーの行動を理解し、適切な改善を継続的に行うことが重要です。

本記事では、CVR向上の具体的な施策として、ユーザー目線のサイト設計やCTAの最適化、ランディングページの改善、フォーム最適化、信頼性向上、スマホ対応、ヒートマップ分析、A/Bテスト、Web接客ツールの活用、ページ表示速度の向上といった10の方法を紹介しました。これらの施策を実施することで、ユーザーの離脱を防ぎ、より高いコンバージョンへと導くことが可能です。

CVR改善は一度の施策で終わるものではなく、データ分析とテストを繰り返しながら最適化を続けることが成功の鍵となります。

どこから手をつければいいか分からない…」という方へ

ネットで調べて、改善の考え方はなんとなく理解できた。

けれど、いざ実践しようとすると「このやり方で合っているのか?」「本当に効果が出るのか?」と、不安を感じていませんか?

CVR改善は、ターゲット分析・ページ設計・A/Bテストといった一連のプロセスを、正しい順序と手法で進めなければ効果が出ません。

むしろ、間違ったアプローチでコンバージョンを無理に高めようとすると、ユーザーの不信感を招き、かえってCVRが下がってしまうことすらあります。

そんなときは、一度CVR改善の専門家に相談するのが確実な近道です。

プロの視点で一緒に進めることで、成果につながるだけでなく、WEB担当者としてのスキルアップにもつながります。

正しいやり方を身につければ、今後は社内でも“改善のプロ”として信頼され、会議で社長や上司に「何とかしてくれ」と言われても、自信を持って改善提案ができるようになるはずです。

弊社のCVR改善サービスは、不要なツール導入は一切不要、最小コストで王道の改善アプローチを採用しているため、よりWEB担当者様のスキルとして蓄積しやすいのが特徴です。

もし少しでもCVR改善に興味がある方は、まずは無料相談から始めてみませんか?

無料相談は、以下のフォームに入力してください。